Diferencia entre revisiones de «Discusión:Repercusiones ambientales»

| Línea 77: | Línea 77: | ||

</li> | </li> | ||

<li style="display: inline-block"> | <li style="display: inline-block"> | ||

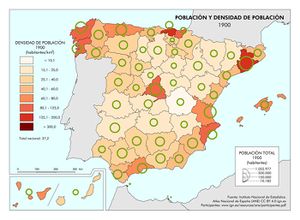

| − | [[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de | + | [[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de la demanda de energía eléctrica.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]] |

</li> | </li> | ||

<li style="display: inline-block"> | <li style="display: inline-block"> | ||

| Línea 102: | Línea 102: | ||

</li> | </li> | ||

</ul></div> | </ul></div> | ||

| + | {{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Emisiones de Gases de Efecto Invernadero}} | ||

| + | Uno de los efectos de las medidas asociadas al periodo de confinamiento (restricciones de movilidad y actividad económica) ha sido una transitoria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), constatadas a escala global. En el ''Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero'', el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2021) estima unas emisiones brutas de 271,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (CO2-eq) para el año 2020, lo que supone una disminución global de las emisiones de CO2-eq respecto al año anterior del 13,7%. El nivel de emisiones globales se sitúa en un -6,4% respecto a 1990 y un -38,6% respecto a 2005. Es importante reseñar que, por primera vez, a lo largo de la serie inventariada en el periodo 1990-2020, las emisiones descienden con respecto al año 1990. En el gráfico ''Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero según sector'' se observa el descenso sostenido de las emisiones para el periodo 2000-2020 en varios sectores, con un marcado punto de inflexión a partir del 2008 (crisis financiera) y otro a partir de 2019. Las absorciones del sector de usos de la Tierra, cambios de uso y selvicultura se han estimado en 36,6 millones de toneladas de CO2-eq (supondrían un 13,5% del total de emisiones brutas del Inventario en 2020 que deben descontarse de ellas). Por tanto, las emisiones netas en el año 2020 se estiman en 234,9 millones de toneladas de CO2-eq, lo que supone una reducción de 15,2% respecto a 2019. | ||

| + | |||

| + | En el gráfico ''Variación mensual de las emisiones de GEI con datos del Basque Centre for Climate Change'' (BC3), puede apreciarse, para el periodo 2019-2020, una reducción en todos los meses del año. Aunque durante los primeros meses la reducción se debió principalmente a la menor actividad de las centrales térmicas de carbón, la reducción de emisiones más importante coincidió con los meses en los que se aplicaron las medidas más estrictas de distanciamiento social, es decir, en abril (-31%) y mayo (-22%). A partir de junio, con el final del confinamiento domiciliario, y hasta el mes de septiembre, se aprecia una menor caída de las emisiones. En el gráfico que representa la evolución de las emisiones (2018-2020) por categorías (fuentes de energía), puede apreciarse el descenso más acusado en las generadas por el uso de petróleo y electricidad –ésta con un descenso progresivo desde 2018– que puede también observarse en el gráfico correspondiente, coincidiendo con el confinamiento más estricto. Es escasamente apreciable el descenso en las asociadas al uso del gas y más marcado en el uso del carbón, también con un claro descenso desde 2018. | ||

| + | |||

| + | La reducción de emisiones de GEI en 2020 puede considerarse excepcional, sin embargo, esta reducción ha tenido una repercusión transitoria y escasa en la evolución del contenido total de GEI en la atmósfera y, por lo tanto, en el clima global, ya que a escala global lo importante es el efecto acumulativo de GEI en la atmósfera, por lo que el efecto de una reducción puntual y transitoria como la sucedida durante el periodo de confinamiento es prácticamente despreciable. Un análisis detallado de las tendencias históricas de las emisiones muestra que éstas también se hubieran reducido en un hipotético escenario sin COVID-19. En concreto, los resultados del análisis del Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA, 2020), muestran que el 71% de la reducción observada en 2020 se explica por el efecto de la pandemia, mientras que el 29% restante correspondería a la senda de reducción producida en los últimos años. | ||

| + | |||

| + | Por último, aunque las emisiones hayan sufrido una caída histórica tanto en España como a nivel global, según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han seguido aumentando en 2020 pese a las medidas de confinamiento, superando el umbral de 410 partes por millón. Si se quiere mantener el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 °C es necesario adoptar urgentemente medidas que consigan reducir las emisiones de una manera más rápida, planificada y sostenida en el tiempo. | ||

| + | {{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Calidad del aire en Europa}} | ||

| + | El confinamiento y las restricciones de movilidad asociadas a este periodo, como se ha visto en otros temas de esta monografía, ralentizaron la actividad económica y supusieron un descenso significativo del transporte por carretera. Ello ha tenido efectos en la concentración de la contaminación atmosférica, que ha sido monitorizada por la Agencia Europa de Medio Ambiente a través de las concentraciones medias semanales y mensuales de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas (PM 10 y PM 2,5), medidas cada hora o cada día en unas 3.000 estaciones de control (EEA, 2020 y 2021). La exposición a la contaminación atmosférica puede provocar efectos adversos para la salud y, en particular, quienes padecen enfermedades respiratorias podrían tener una mayor vulnerabilidad a la COVID-19; aunque las investigaciones epidemiológicas desarrolladas hasta el momento aún no son concluyentes, todo parece indicar que dicha exposición empeora el estado de las personas infectadas por el virus. Sí ha podido concluirse que, gracias a la mejora de la calidad del aire, se evitaron 2.190 muertes prematuras atribuibles a las partículas finas (PM 2,5) en Europa entre el 21 de febrero y el 17 de mayo (''Giani et al.,'' 2020). | ||

| + | |||

| + | Los datos muestran cómo las concentraciones de NO2, cuyo origen se encuentra principalmente en el transporte por carretera, disminuyeron en las semanas en las que se aplicaban medidas de confinamiento. En cambio, no puede concluirse que exista una reducción consistente de las concentraciones de partículas PM 2,5. Ello se debe probablemente a la diversidad del origen de este contaminante–combustión de combustible para la calefacción, actividad industrial, tráfico, o reacciones de otros contaminantes atmosféricos, como el amoníaco, cuya emisión está relacionada con el uso de fertilizantes agrícolas–. Las condiciones meteorológicas también pueden contribuir a la reducción o al aumento de la concentración de contaminantes y explican, en parte, por qué la reducción de la contaminación atmosférica no se produce de forma homogénea. | ||

| + | |||

| + | En concreto, los gráficos muestran la evolución de la contaminación atmosférica por NO2 en diez ciudades europeas entre las semanas 11 y 27 de 2019 y 2020. En la práctica totalidad de casos se observa una reducción significativa de los microgramos por metro cúbico (μg/m3), siendo especialmente visible en ciudades como París (semanas 13 y 16), Milán (semana 13) y Madrid (semana 15). | ||

| + | {{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Contaminación acústica}} | ||

| + | La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la contaminación acústica como el segundo factor de riesgo ambiental de mayor peligro para la población, detrás de la contaminación del aire. En concreto, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que el 20% de la población europea está expuesta a una contaminación acústica a largo plazo que resulta perjudicial para la salud y que se manifiesta, entre otros aspectos, en pérdidas auditivas y de calidad de vida y en problemas de salud mental – umbral de 55 decibelios (dB) de día y 45 dB de noche–. | ||

| + | |||

| + | La propagación del coronavirus se ha relacionado con la contaminación del aire, antes comentada, pero también con la contaminación acústica, que no solo genera mayor estrés, sino que también influye negativamente en el sistema inmune. | ||

| + | Así, la incidencia de la infección por coronavirus y la gravedad con la que se manifiesta –de acuerdo con las tasas de ingreso hospitalario y en la unidad de cuidados intensivos– se relacionan directamente con los niveles de ruido ambiental, aunque esto no influye en la mortalidad (''Díaz et al.,'' 2021). | ||

| + | |||

| + | Durante las semanas del confinamiento y la reducción de la movilidad la contaminación acústica derivada del tráfico rodado, aéreo y marítimo (incluido el ruido submarino), así como la derivada de las actividades de ocio que se desarrollan en las calles se redujo de forma importante. Además de las mediciones realizadas por los ayuntamientos, cabe resaltar la medición que muchos ciudadanos voluntarios realizaron en el marco de iniciativas como ''Smart Citizen'' en España o ''Silent Cities'' en varios países de todo el mundo y que, aunque deben entenderse como una aproximación, reflejan resultados de gran interés. Todas estas mediciones han permitido establecer los niveles de ruido de fondo mínimos, que hasta el momento no se habían podido registrar. | ||

| + | |||

| + | Como se refleja en los recursos gráficos, en ciudades como Madrid se registraron reducciones de ruido diario (1 de abril de 2019 y 2020) de hasta un 14% en algunas estaciones de medida, como Méndez Álvaro, Avda. de Moratalaz, Plaza del Carmen y Urb. Embajada, de acuerdo con los datos abiertos que ofrece el Ayuntamiento. Estos mismos datos reflejan variaciones de hasta 10 dB en el periodo marzo - mayo de 2019 y de 2020, lo que, teniendo en cuenta que los dB se expresan en una escala logarítmica, se traduce en un descenso muy importante de la presión acústica. Estas variaciones se observan de forma similar en las tres estaciones de medida que ejemplifican situaciones con un valor alto (Glorieta Carlos V), medio (Paseo de la Castellana) y bajo (Casa de Campo). | ||

| + | |||

| + | En el caso de Barcelona, los datos registrados por el Ayuntamiento reflejados en el gráfico ''Niveles sonoros en Barcelona durante la primera ola de la pandemia'' muestran los valores mínimos coincidiendo con el inicio del estado de alarma en estaciones de tránsito intenso, medio o bajo (entre 65-50 dB), lo que supone una reducción significativa respecto al promedio de esos valores en 2019 (70-56 dB, respectivamente) y la práctica desaparición de la contaminación acústica. En los datos de 2020 se observa cómo la contaminación acústica va aumentando con la vuelta al trabajo y con la entrada en las fases 0, 1 y 2 del proceso de desescalada, con alguna excepción en el caso de las estaciones con tránsito bajo. Además, es importante resaltar que los valores registrados en el inicio de la fase 2 vuelven a aproximarse a los valores de referencia de 2019, especialmente en las zonas de tránsito intenso, por lo que en todos los casos son reducciones temporales. Por otra parte, en el gráfico ''Niveles sonoros por ocio nocturno en Barcelona durante la primera ola de la pandemia'', se observa cómo la contaminación acústica relacionada con el ocio nocturno cae desde los más de 60 dB de referencia en el periodo marzo-junio de 2019 hasta los 50 dB en la práctica totalidad de espacios (calles peatonales con actividades de ocio nocturno, calles con tráfico y actividades de ocio nocturno y calles con terrazas y aglomeración de gente) durante el estado de alarma, la vuelta al trabajo y el resto de las fases. Se observa también un rápido aumento de los niveles sonoros (55-57 dB) en las calles con terrazas durante las fases 1 y 2 de la desescalada. | ||

| + | |||

| + | Por último, hay que llamar la atención sobre el descenso del ruido sísmico, derivado del zumbido de las vibraciones en la corteza terrestre, debido en gran medida al descenso de la actividad económica y del transporte. Estas reducciones del ruido sísmico han facilitado la detección y el monitoreo de terremotos de menor intensidad y de actividad volcánica, entre otros eventos sísmicos, como se muestra en los ejemplos de Granada y Lorca. | ||

{{ANEAutoria|Autores=Samuel Biener Camacho, Manuel Gilibert Valdés, Javier Martí Talavera, Enrique Moltó Mantero, José Ojeda Zújar, Jorge Olcina Cantos, Antonio Oliva Cañizares, Pilar Paneque Salgado, Víctor Rodríguez Galiano y Esther Sánchez Almodóvar}} | {{ANEAutoria|Autores=Samuel Biener Camacho, Manuel Gilibert Valdés, Javier Martí Talavera, Enrique Moltó Mantero, José Ojeda Zújar, Jorge Olcina Cantos, Antonio Oliva Cañizares, Pilar Paneque Salgado, Víctor Rodríguez Galiano y Esther Sánchez Almodóvar}} | ||

Revisión del 14:05 12 nov 2021

La pandemia COVID-19 en España. Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020

Monografías del Atlas Nacional de España. Nuevo contenido

Estructura temática > Efectos sociales, económicos y ambientales > Repercusiones ambientales

La pandemia COVID-19 tuvo relación directa con diferentes elementos ambientales en España. Con la premisa de que los aspectos humanos (movilidad, concentración de población en los núcleos urbanos, proporción de las cohortes de personas mayores, mayor o menor cumplimiento de las recomendaciones sanitarias) son la causa principal de explicación de la expansión del virus, así también se ha comprobado que diferentes elementos atmosféricos se han comportado como agentes activos de los contagios. Por otra parte, diversos aspectos ambientales, que son analizados en este tema, se han visto impactados como consecuencia del confinamiento y parón de la actividad económica.

Aspectos atmosféricos

En general, ambientes secos con niveles de contaminación elevados, temperaturas frías (entre 5 ºC y 11 ºC) y poco movimiento de aire, favorecen la transmisión del coronavirus; por el contrario, espacios geográficos con temperaturas cálidas (a partir de 18 ºC), humedad relativa alta (>70%), aire limpio y en movimiento (por ejemplo, soplo de la brisa) son, a priori, medios menos transmisores.

La incidencia estacional durante el año 2020 manifestó en todo el mundo y también en España mayores afecciones y víctimas mortales durante los meses de invierno frente al verano. La transmisión mundial del coronavirus, desde el núcleo originario de Wuhan (China) hasta Europa y luego Norteamérica, no siguió el sentido de los vientos característico de latitudes medias dentro del esquema de la circulación general atmosférica; ello confirma que el factor humano ha sido el protagonista principal de la propagación. Sin embargo, en España la expansión del virus se retrasó unas semanas (hasta finales de febrero e inicios de marzo) respecto a otras zonas europeas, debido a las condiciones básicamente anticiclónicas del mes de febrero que favoreció, en general, el registro de temperaturas anormalmente cálidas en toda España y de valores de insolación elevados, propiciando el desarrollo de una mayor estancia de las personas al aire libre. Todo ello debido a la elevada frecuencia de días anticiclónicos, causados por dorsales de aire tropical marítimo sobre el espacio sinóptico peninsular.

No obstante, la menor calidad del aire de ciudades grandes como Madrid o Bilbao y unas temperaturas nocturnas más frías respecto a localidades del sur peninsular o del litoral mediterráneo permitieron la mayor difusión de contagios en estos núcleos en las fases iniciales de la pandemia. La comparación de los valores térmicos de febrero en los mapas Temperatura media de febrero. 1981-2010 y Temperatura media de febrero 2020 resulta esclarecedora de lo señalado. En marzo de 2020 las condiciones atmosféricas cambiaron de forma notable, persistiendo las jornadas inestables, la entrada frecuente de borrascas y el desarrollo de precipitaciones. Esta situación tuvo varios efectos en el momento de confinamiento en los domicilios por el primer estado de alarma decretado (marzo-abril 2020). La abundancia de días cubiertos y lluviosos generaba un ambiente propicio para la estancia en los domicilios. Se produjo una limpieza del aire y una reducción de los niveles de contaminación atmosférica, no solo por el impacto de la menor actividad humana, sino por el movimiento atmosférico. Por el contrario, el ambiente más fresco generaba condiciones favorables para la expansión del virus.

El mapa que representa los valores de insolación media en marzo de 2020, respecto a lo registrado en la media del periodo 1981-2010, ilustra sobre la frecuencia de jornadas nubosas, grises, de los primeros momentos de la pandemia. A partir del mes de mayo, la subida generalizada de temperaturas propiciaba condiciones favorables para la disminución de la transmisión del virus, en la fase de la incidencia descendente de la primera oleada de la pandemia, como agente colaborador de las drásticas condiciones de profilaxis sanitaria que los responsables de la lucha contra la pandemia establecieron.

|

Temperatura media del mes de febrero en Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Logroño, Madrid, Palma

|

Energía

La energía es un recurso esencial, estratégico, para el desarrollo socioeconómico de un país. La pandemia COVID-19 alteró, especialmente en la fase inicial de confinamiento, el comportamiento social y ello tuvo efectos directos en la producción y consumo de energía en España, como ocurrió en el conjunto de países afectados.

La producción de energía eléctrica cayó de forma significativa (entre 1 y 2 millones de MWh/mes) entre mediados de marzo y las primeras semanas de junio de 2020 respecto a la producción de 2019, esto es, desde el inicio de la fase de confinamiento y el desarrollo de las medidas de la desescalada hasta su fase final.

El período afectado por esta caída corresponde con la meseta de producción que se produce en España entre el invierno y el verano, que son los dos momentos principales de demanda de energía eléctrica de nuestro país, debido, por un lado, a la mayor necesidad de calefacción, la producción industrial y la campaña comercial del invierno, coincidente todo ello con el período del año de menor luminosidad solar y, por otra parte, a la demanda de aire acondicionado y la alta temporada turística durante el verano. La producción de energía eléctrica se recuperó respecto a los valores normales del año precedente a partir del mes de julio de 2020, aunque en su conjunto mantuvo valores algo inferiores a los de 2019 durante los meses de verano y otoño.

El reparto territorial de la variación interanual (2020 frente a 2019) en la producción de energía eléctrica refleja (ver mapa Producción de energía eléctrica y variación interanual) algunos hechos significativos, como el elevado impacto que tuvo la pandemia en las áreas turísticas de la costa española, donde la producción energética, en todas sus modalidades, se vio afectada debido a la importante reducción de la actividad de este sector económico. En las provincias que tienen instalada potencia de generación nuclear la variación interanual fue notable, al comportarse como una modalidad refugio de producción energética cuando resulta menor la aportación de las energías renovables. Además, las primeras semanas de la etapa de confinamiento coinciden con tiempos atmosféricos inestables, con poca insolación y viento, de ahí que el descenso de la aportación nuclear resultase más significativo debido a que en dicho período su aportación, que podía haber sido importante, resultó menor. Por el contrario, el año 2020 fue un buen año para la producción de renovables (agua, sol y viento) por las condiciones atmosféricas favorables; de ahí que los territorios con potencia instalada de estas modalidades energéticas presenten saldos positivos respecto al año 2019.

El consumo de productos petrolíferos en 2020 para el conjunto del país (gráfico Evolución del consumo de productos petrolíferos. Enero-septiembre 2019-2020) experimentó un descenso notable respecto al año anterior. Debe recordarse, además, que la economía española, tras la crisis económica causada por el crac inmobiliario y financiero de 2008, había iniciado desde 2016 una fase de recuperación progresiva. Y ello se manifestó en los indicadores de consumo energético. De ahí que la pandemia haya supuesto un parón drástico en ese proceso de recuperación. La caída es muy evidente en los meses de confinamiento (entre marzo y mayo) y apenas se recuperarían los valores al final de 2020, puesto que el desarrollo de nuevas oleadas de afección obligó a mantener restricciones en la actividad económica y en el funcionamiento general de la sociedad española. Resulta muy significativo el comportamiento del consumo de gasoil y de las gasolinas, especialmente del primero, en relación con el parón brusco del transporte de mercancías durante las semanas de confinamiento y la caída general de los desplazamientos particulares. Y es muy llamativa la caída del consumo de los querosenos, que no se recuperan tras el confinamiento, debido a la disminución drástica de vuelos comerciales y la reducción de la actividad turística.

En el conjunto del país la caída de consumo de gasolina, gasoil y fueloil fue más destacada, en comparación con lo sucedido en 2019, en aquellos territorios con mayor necesidad de transporte de productos agrarios (Andalucía, Comunitat Valenciana), industriales (País Vasco, Castilla y León, Cataluña) y de mercancías para la actividad comercial y turística (Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalucía, Canarias). La variación de consumo de gas natural en 2020 respecto a 2019 resulta más notable en las regiones con un consumo mayor de gas natural en el conjunto del país (Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana, País Vasco y Región de Murcia). El descenso, como en el caso de las gasolinas, fue notorio en los meses de confinamiento (de marzo a mayo).

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Uno de los efectos de las medidas asociadas al periodo de confinamiento (restricciones de movilidad y actividad económica) ha sido una transitoria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), constatadas a escala global. En el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2021) estima unas emisiones brutas de 271,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (CO2-eq) para el año 2020, lo que supone una disminución global de las emisiones de CO2-eq respecto al año anterior del 13,7%. El nivel de emisiones globales se sitúa en un -6,4% respecto a 1990 y un -38,6% respecto a 2005. Es importante reseñar que, por primera vez, a lo largo de la serie inventariada en el periodo 1990-2020, las emisiones descienden con respecto al año 1990. En el gráfico Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero según sector se observa el descenso sostenido de las emisiones para el periodo 2000-2020 en varios sectores, con un marcado punto de inflexión a partir del 2008 (crisis financiera) y otro a partir de 2019. Las absorciones del sector de usos de la Tierra, cambios de uso y selvicultura se han estimado en 36,6 millones de toneladas de CO2-eq (supondrían un 13,5% del total de emisiones brutas del Inventario en 2020 que deben descontarse de ellas). Por tanto, las emisiones netas en el año 2020 se estiman en 234,9 millones de toneladas de CO2-eq, lo que supone una reducción de 15,2% respecto a 2019.

En el gráfico Variación mensual de las emisiones de GEI con datos del Basque Centre for Climate Change (BC3), puede apreciarse, para el periodo 2019-2020, una reducción en todos los meses del año. Aunque durante los primeros meses la reducción se debió principalmente a la menor actividad de las centrales térmicas de carbón, la reducción de emisiones más importante coincidió con los meses en los que se aplicaron las medidas más estrictas de distanciamiento social, es decir, en abril (-31%) y mayo (-22%). A partir de junio, con el final del confinamiento domiciliario, y hasta el mes de septiembre, se aprecia una menor caída de las emisiones. En el gráfico que representa la evolución de las emisiones (2018-2020) por categorías (fuentes de energía), puede apreciarse el descenso más acusado en las generadas por el uso de petróleo y electricidad –ésta con un descenso progresivo desde 2018– que puede también observarse en el gráfico correspondiente, coincidiendo con el confinamiento más estricto. Es escasamente apreciable el descenso en las asociadas al uso del gas y más marcado en el uso del carbón, también con un claro descenso desde 2018.

La reducción de emisiones de GEI en 2020 puede considerarse excepcional, sin embargo, esta reducción ha tenido una repercusión transitoria y escasa en la evolución del contenido total de GEI en la atmósfera y, por lo tanto, en el clima global, ya que a escala global lo importante es el efecto acumulativo de GEI en la atmósfera, por lo que el efecto de una reducción puntual y transitoria como la sucedida durante el periodo de confinamiento es prácticamente despreciable. Un análisis detallado de las tendencias históricas de las emisiones muestra que éstas también se hubieran reducido en un hipotético escenario sin COVID-19. En concreto, los resultados del análisis del Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA, 2020), muestran que el 71% de la reducción observada en 2020 se explica por el efecto de la pandemia, mientras que el 29% restante correspondería a la senda de reducción producida en los últimos años.

Por último, aunque las emisiones hayan sufrido una caída histórica tanto en España como a nivel global, según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han seguido aumentando en 2020 pese a las medidas de confinamiento, superando el umbral de 410 partes por millón. Si se quiere mantener el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 °C es necesario adoptar urgentemente medidas que consigan reducir las emisiones de una manera más rápida, planificada y sostenida en el tiempo.

Calidad del aire en Europa

El confinamiento y las restricciones de movilidad asociadas a este periodo, como se ha visto en otros temas de esta monografía, ralentizaron la actividad económica y supusieron un descenso significativo del transporte por carretera. Ello ha tenido efectos en la concentración de la contaminación atmosférica, que ha sido monitorizada por la Agencia Europa de Medio Ambiente a través de las concentraciones medias semanales y mensuales de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas (PM 10 y PM 2,5), medidas cada hora o cada día en unas 3.000 estaciones de control (EEA, 2020 y 2021). La exposición a la contaminación atmosférica puede provocar efectos adversos para la salud y, en particular, quienes padecen enfermedades respiratorias podrían tener una mayor vulnerabilidad a la COVID-19; aunque las investigaciones epidemiológicas desarrolladas hasta el momento aún no son concluyentes, todo parece indicar que dicha exposición empeora el estado de las personas infectadas por el virus. Sí ha podido concluirse que, gracias a la mejora de la calidad del aire, se evitaron 2.190 muertes prematuras atribuibles a las partículas finas (PM 2,5) en Europa entre el 21 de febrero y el 17 de mayo (Giani et al., 2020).

Los datos muestran cómo las concentraciones de NO2, cuyo origen se encuentra principalmente en el transporte por carretera, disminuyeron en las semanas en las que se aplicaban medidas de confinamiento. En cambio, no puede concluirse que exista una reducción consistente de las concentraciones de partículas PM 2,5. Ello se debe probablemente a la diversidad del origen de este contaminante–combustión de combustible para la calefacción, actividad industrial, tráfico, o reacciones de otros contaminantes atmosféricos, como el amoníaco, cuya emisión está relacionada con el uso de fertilizantes agrícolas–. Las condiciones meteorológicas también pueden contribuir a la reducción o al aumento de la concentración de contaminantes y explican, en parte, por qué la reducción de la contaminación atmosférica no se produce de forma homogénea.

En concreto, los gráficos muestran la evolución de la contaminación atmosférica por NO2 en diez ciudades europeas entre las semanas 11 y 27 de 2019 y 2020. En la práctica totalidad de casos se observa una reducción significativa de los microgramos por metro cúbico (μg/m3), siendo especialmente visible en ciudades como París (semanas 13 y 16), Milán (semana 13) y Madrid (semana 15).

Contaminación acústica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la contaminación acústica como el segundo factor de riesgo ambiental de mayor peligro para la población, detrás de la contaminación del aire. En concreto, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que el 20% de la población europea está expuesta a una contaminación acústica a largo plazo que resulta perjudicial para la salud y que se manifiesta, entre otros aspectos, en pérdidas auditivas y de calidad de vida y en problemas de salud mental – umbral de 55 decibelios (dB) de día y 45 dB de noche–.

La propagación del coronavirus se ha relacionado con la contaminación del aire, antes comentada, pero también con la contaminación acústica, que no solo genera mayor estrés, sino que también influye negativamente en el sistema inmune. Así, la incidencia de la infección por coronavirus y la gravedad con la que se manifiesta –de acuerdo con las tasas de ingreso hospitalario y en la unidad de cuidados intensivos– se relacionan directamente con los niveles de ruido ambiental, aunque esto no influye en la mortalidad (Díaz et al., 2021).

Durante las semanas del confinamiento y la reducción de la movilidad la contaminación acústica derivada del tráfico rodado, aéreo y marítimo (incluido el ruido submarino), así como la derivada de las actividades de ocio que se desarrollan en las calles se redujo de forma importante. Además de las mediciones realizadas por los ayuntamientos, cabe resaltar la medición que muchos ciudadanos voluntarios realizaron en el marco de iniciativas como Smart Citizen en España o Silent Cities en varios países de todo el mundo y que, aunque deben entenderse como una aproximación, reflejan resultados de gran interés. Todas estas mediciones han permitido establecer los niveles de ruido de fondo mínimos, que hasta el momento no se habían podido registrar.

Como se refleja en los recursos gráficos, en ciudades como Madrid se registraron reducciones de ruido diario (1 de abril de 2019 y 2020) de hasta un 14% en algunas estaciones de medida, como Méndez Álvaro, Avda. de Moratalaz, Plaza del Carmen y Urb. Embajada, de acuerdo con los datos abiertos que ofrece el Ayuntamiento. Estos mismos datos reflejan variaciones de hasta 10 dB en el periodo marzo - mayo de 2019 y de 2020, lo que, teniendo en cuenta que los dB se expresan en una escala logarítmica, se traduce en un descenso muy importante de la presión acústica. Estas variaciones se observan de forma similar en las tres estaciones de medida que ejemplifican situaciones con un valor alto (Glorieta Carlos V), medio (Paseo de la Castellana) y bajo (Casa de Campo).

En el caso de Barcelona, los datos registrados por el Ayuntamiento reflejados en el gráfico Niveles sonoros en Barcelona durante la primera ola de la pandemia muestran los valores mínimos coincidiendo con el inicio del estado de alarma en estaciones de tránsito intenso, medio o bajo (entre 65-50 dB), lo que supone una reducción significativa respecto al promedio de esos valores en 2019 (70-56 dB, respectivamente) y la práctica desaparición de la contaminación acústica. En los datos de 2020 se observa cómo la contaminación acústica va aumentando con la vuelta al trabajo y con la entrada en las fases 0, 1 y 2 del proceso de desescalada, con alguna excepción en el caso de las estaciones con tránsito bajo. Además, es importante resaltar que los valores registrados en el inicio de la fase 2 vuelven a aproximarse a los valores de referencia de 2019, especialmente en las zonas de tránsito intenso, por lo que en todos los casos son reducciones temporales. Por otra parte, en el gráfico Niveles sonoros por ocio nocturno en Barcelona durante la primera ola de la pandemia, se observa cómo la contaminación acústica relacionada con el ocio nocturno cae desde los más de 60 dB de referencia en el periodo marzo-junio de 2019 hasta los 50 dB en la práctica totalidad de espacios (calles peatonales con actividades de ocio nocturno, calles con tráfico y actividades de ocio nocturno y calles con terrazas y aglomeración de gente) durante el estado de alarma, la vuelta al trabajo y el resto de las fases. Se observa también un rápido aumento de los niveles sonoros (55-57 dB) en las calles con terrazas durante las fases 1 y 2 de la desescalada.

Por último, hay que llamar la atención sobre el descenso del ruido sísmico, derivado del zumbido de las vibraciones en la corteza terrestre, debido en gran medida al descenso de la actividad económica y del transporte. Estas reducciones del ruido sísmico han facilitado la detección y el monitoreo de terremotos de menor intensidad y de actividad volcánica, entre otros eventos sísmicos, como se muestra en los ejemplos de Granada y Lorca.

- AEMET (2020b): «Primeros indicios de correlación entre variables meteorológicas y propagación de la enfermedad COVID-19 y del virus SARS-CoV-2 en España». Disponible en: http://www.aemet.es/es/noticias/2020/04/Covid_variablesmeteorologicas_abril2020

- ARAÚJO, M. B. y NAIMI, B. (2020): «Spread of SARS-CoV-2 Coronavirus likely to be constrained by climate», MedRxiv. Disponible en: https://doi.org/10.1101/2020.03.12.20034728

- BUKHARI, Q. y JAMEEL, Y. (2020): «Will Coronavirus Pandemic Diminish by Summer?», SSRN. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3556998

- CSIC (2020): Informe sobre la transmisión del SARS-CoV-2 en playas y piscinas. Ministerio de Ciencia e Innovación. Disponible en: https://www.csic.es/sites/default/files/informe_playasypiscinas_csic.pdf

- COPERNICUS (2020): «Climate Data Store - Monthly climate explorer for COVID-19». Disponible en: https://cds.climate.copernicus.eu/apps/c3s/app-c3s-monthly-climate-covid-19-explorer

- GUTIÉRREZ-HERNÁNDEZ, O. y GARCÍA, L. V. (2020): «¿Influyen tiempo y clima en la distribución del nuevo coronavirus (SARS CoV-2)? Una revisión desde una perspectiva biogeográfica», Investigaciones Geográficas, Nº 73, pp. 31-55. Disponible en: https://doi.org/10.14198/INGEO2020.GHVG

- LUO, W., et al. (2020): «The role of absolute humidity on transmission rates of the COVID-19 outbreak», MedRxiv. Disponible en: https://doi.org/10.1101/2020.02.12.20022467

- OLCINA, J.; BIENER, S. y MARTÍ, J. (2020): «Aspectos atmosféricos y climáticos en la expansión de la pandemia (COVID-19) en la provincia de Alicante». Investigaciones Geográficas, 73, pp. 275-297.

- PINCOMBE, M.; REESE, V. y DOLAN, C. B. (2021): «The effectiveness of national-level containment and closure policies across income levels during the COVID-19 pandemic: An analysis of 113 countries», Health Policy and Planning, Volume 36, Issue 7, August, 1152–1162.

- SAJADI, M., et al. (2020): «Temperature, Humidity and Latitude Analysis to Predict Potential Spread and Seasonality for COVID-19». SSRN. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3550308

- WANG, J., et al. (2020): «Impact of Temperature and Relative Humidity on the Transmission of COVID-19: A Modeling Study in China and the United States», SSRN. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3551767

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2020): «Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions», Scientific Brief, 9 July 2020. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/333114

En la página Libros Digitales del ANE puedes descargar la obra completa La pandemia COVID-19 en España. Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020.