Diferencia entre revisiones de «Toponimia»

| (No se muestran 22 ediciones intermedias de 6 usuarios) | |||

| Línea 1: | Línea 1: | ||

{{ANEEtiqueta | {{ANEEtiqueta | ||

| − | |palabrasclave=nombres geográficos en Naciones Unidas, toponimia normalizada, topónimo oficial, | + | |palabrasclave=nombres geográficos en Naciones Unidas, toponimia normalizada, topónimo oficial, lenguas oficiales |

| − | |descripcion= La importancia de la toponimia en la cartografía del Atlas Nacional de España. | + | |descripcion= La importancia de la toponimia en la cartografía.. |

| + | |||

| + | |url=https://atlasnacional.ign.es/images/thumb/4/4d/Espana_Lenguas-oficiales_2025_mapa_19370_spa.jpg/197px-Espana_Lenguas-oficiales_2025_mapa_19370_spa.jpg | ||

| + | }} {{ANEObra|Serie=Compendios del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Compendio.jpg|left|60x50px|link=]]|Título=España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográfica|Año=2025|Contenido=Actualizado}} | ||

| − | |||

| − | |||

{{ANENavegacionSubcapitulo|seccion=[[Conocimiento_geográfico_y_cartografía|Conocimiento geográfico y cartografía]]|capitulo=[[Cartografía_general_de_referencia_y_toponimia|Cartografía general de referencia y toponimia]]|subcapitulo=Toponimia}} | {{ANENavegacionSubcapitulo|seccion=[[Conocimiento_geográfico_y_cartografía|Conocimiento geográfico y cartografía]]|capitulo=[[Cartografía_general_de_referencia_y_toponimia|Cartografía general de referencia y toponimia]]|subcapitulo=Toponimia}} | ||

| − | + | {{ANENavegacionSubtemaAnterior|nombre subtema=[[Cartografía general de España]]}} | |

| − | + | {{ANENavegacionSeccionSiguiente|color=#368234|numero seccion=II|nombre seccion=Medio natural}} | |

| − | + | <div style="clear: both;"></div> | |

| + | |||

| + | <div style="display: inline-flex; flex-flow: row wrap; gap: 5px; float: right; clear: right; height: min-content; text-align: center; justify-content: center; align-self: start; margin: 0 0 0 30px; padding: 0px; width: 100%; max-width: 800px; "> {{ANETextoDestacado | ||

| + | |titulo=Normalización de los nombres geográficos en España | ||

|contenido= | |contenido= | ||

| − | Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos, en las que participa España, han dado una serie de recomendaciones a los gobiernos para conseguir la normalización de los nombres geográficos a nivel nacional, como paso previo a la necesaria normalización internacional. Para facilitar y fomentar estos trabajos se crearon los grupos de expertos, según los diferentes temas, y las divisiones geográficas o lingüísticas. Las resoluciones de las Conferencias son de gran interés para establecer directrices con respecto a los nombres | + | Están normalizados: |

| + | <div style="margin-left: 20px;"> | ||

| + | • Nombres oficiales de las comunidades autónomas, según los respectivos Estatutos de Autonomía y variaciones posteriores. | ||

| + | |||

| + | • Nombres oficiales de las Entidades Locales, inscritas en el registro de Entidades Locales, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Demócrática [https://registroentidadeslocales.mpt.es/ https://registroentidadeslocales.mpt.es/] | ||

| + | |||

| + | • Nombres recogidos oficialmente en nomenclátores, registros o publicaciones de las comunidades autónomas. | ||

| + | |||

| + | • Nombres normalizados de entidades geográficas gestionados por organismos oficiales de la administración estatal o autonómica. | ||

| + | </div> | ||

| + | }}</div> | ||

| + | |||

| + | La toponimia es el conjunto de los nombres geográficos de un país o región; un topónimo, por tanto, es un nombre propio de lugar. Además de dar nombre a entidades geográficas, los nombres geográficos son identificadores que sirven para describir posiciones del mundo real (ISO 19112). Identifican y caracterizan a un objeto o entidad geográfica reconocible sobre la superficie de la Tierra, tanto natural como artificial (un río, una sierra, un paraje, una ciudad, una casa, un puente…). | ||

| + | |||

| + | Un topónimo puede ser simple, como ''Mulhacén'', o compuesto, como ''hoya del Mulhacén''. En este último caso se distingue un término genérico, que indica el tipo de elemento geográfico (río, sierra, puerto, hoya , etc.), y un término específico, que identifica el elemento geográfico de manera particular. Esta diferenciación es importante porque influye en el tratamiento de la toponimia en distintas lenguas: mientras que el específico debe permanecer invariable porque identifica exclusivamente una entidad geográfica, el genérico puede tener variantes según el contexto lingüístico en que se utilice el topónimo. | ||

| + | {{ANEAutoria|Autores= Juan José Alonso Gamo, Bárbara Alonso Tagle}} | ||

| + | {{ANESubirArriba}} | ||

| + | <div style="clear: both;"></div> | ||

| + | |||

| + | {{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Lenguas de España}} | ||

| + | La Constitución establece en su artículo tercero que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos de autonomía. Asimismo, establece que las distintas modalidades lingüísticas de España constituyen una riqueza y un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. | ||

| + | |||

| + | [[Archivo:Espana_Lenguas-oficiales_2025_mapa_19370_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Lenguas oficiales. 2025. España. <br> | ||

| + | [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Lenguas-oficiales_2025_mapa_19370_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Lenguas-oficiales_2025_mapa_19370_spa.zip Datos].]] | ||

| + | |||

| + | [[Archivo:Espana_Lenguas-minoritarias-con-reconocimiento-legal_2025_mapa_19372_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Lenguas minoritarias con reconocimiento legal. 2025. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Lenguas-minoritarias-con-reconocimiento-legal_2025_mapa_19372_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Lenguas-minoritarias-con-reconocimiento-legal_2025_mapa_19372_spa.zip Datos].]] | ||

| + | |||

| + | En el mapa ''[[:Archivo:Espana_Lenguas-oficiales_2025_mapa_19370_spa.jpg|Lenguas oficiales]]'' se muestran las lenguas que han sido reconocidas con tal carácter en su territorio por el respectivo estatuto de autonomía, junto con el castellano. | ||

| + | |||

| + | <ul> | ||

| + | <li> | ||

| + | '''Gallego:''' en Galicia (artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Galicia). | ||

| + | </li> | ||

| + | <li> | ||

| + | '''Euskera:''' en el País Vasco (artículo 6 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco) y en las zonas vascoparlantes de Navarra (artículo 9 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra). | ||

| + | </li> | ||

| + | <li> | ||

| + | '''Catalán:''' en Cataluña (artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) y en Illes Balears (artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Illes Balears). | ||

| + | </li> | ||

| + | <li> | ||

| + | '''Occitano''', denominada aranés en Arán: es la lengua propia de este territorio y es oficial en Cataluña (artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). | ||

| + | </li> | ||

| + | <li> | ||

| + | '''Valenciano:''' en la Comunitat Valenciana (artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana). | ||

| + | </li></ul> | ||

| + | |||

| + | Junto con las lenguas oficiales, se encuentran otras que no tienen tal estatus, pero gozan de reconocimiento legal, generalmente conocidas como lenguas minoritarias. Algunas lenguas se contemplan en los estatutos de autonomía, mientras que otras no constan expresamente en los estatutos, pero sí en normas de rango legal autonómicas. En el mapa ''[[:Archivo:Espana_Lenguas-minoritarias-con-reconocimiento-legal_2025_mapa_19372_spa.jpg|Lenguas minoritarias con reconocimiento legal]]'' se muestra la distribución geográfica de las lenguas que responden a esta circunstancia. | ||

| + | |||

| + | En Castilla y León, su Estatuto prevé el respeto y protección tanto del leonés como de la lengua gallega. Respecto al primero, este se extiende por las provincias occidentales. En relación con la lengua gallega, esta tiene presencia en las zonas fronterizas con Galicia, como El Bierzo (León) y Sanabria (Zamora). | ||

| + | |||

| + | En Aragón, el aragonés y el catalán, incluidas sus variedades dialectales, son modalidades lingüísticas previstas en su Estatuto. La legislación en vigor recoge dos zonas geográficas predominantes a estos efectos: el área pirenaica y prepirenaica, y el área oriental de la comunidad autónoma (Ley de Aragón 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón). | ||

| + | |||

| + | En Asturias se desarrollan dos lenguas minoritarias. Por un lado, el asturiano o bable que comprende toda la comunidad autónoma según la legislación lingüística asturiana (artículo 4 del Estatuto del Principado de Asturias). Por otro lado, el eonaviego o gallego-asturiano que abarca la región comprendida entre los ríos Eo y Navia, en la zona occidental del Principado de Asturias (Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano). | ||

| + | |||

| + | Por otro lado, cabe señalar que en ciertos territorios existen otras modalidades lingüísticas que sin ser ni lenguas oficiales ni minoritarias con reconocimiento legal, cuentan con el respeto y protección de los poderes públicos, como A Fala, reconocida como Bien de Interés Cultural, el extremeñu y el portugués oliventino en Extremadura, el tamazigh en Melilla, el dariya en Ceuta, etc… Todas ellas forman parte de la riqueza cultural y representan el patrimonio lingüístico español. | ||

| + | |||

| + | Finalmente, es relevante destacar que España ratificó en 2001 la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias (CELRM) del Consejo de Europa. Se trata de un tratado internacional firmado el 5 de noviembre de 1992 en Estrasburgo. En virtud de la CELRM, España asume un importante nivel de compromiso en relación con las lenguas oficiales y, en menor medida, con las minoritarias. Los compromisos referidos a las lenguas oficiales se concretan en obligaciones específicas en ámbitos como la educación, la justicia, los servicios públicos, la cultura, la vida económica y social, los medios de comunicación o los intercambios transfronterizos. | ||

| + | {{ANEAutoria|Autores= Ana María de la Fuente Mélida}} | ||

| + | {{ANESubirArriba}} | ||

| + | <div style="clear: both;"></div> | ||

| + | {{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Normalización}} | ||

| + | <div style="display: inline-flex; flex-flow: row wrap; gap: 5px; float: right; clear: right; height: min-content; text-align: center; justify-content: center; align-self: start; margin: 0 0 0 30px; padding: 0px; width: 100%; max-width: 800px; "> {{ANETextoDestacado | ||

| + | |titulo=Los nombres geográficos en Naciones Unidas | ||

| + | |contenido= | ||

| + | Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos, en las que participa España, han dado una serie de recomendaciones a los gobiernos para conseguir la normalización de los nombres geográficos a nivel nacional, como paso previo a la necesaria normalización internacional. Para facilitar y fomentar estos trabajos se crearon los grupos de expertos, según los diferentes temas, y las divisiones geográficas o lingüísticas. Las resoluciones de las Conferencias son de gran interés para establecer directrices con respecto a los nombres geográficos en las diferentes actividades en las que intervienen. | ||

Beneficios de la normalización: | Beneficios de la normalización: | ||

| − | • Estrategias de planificación | + | <div style="display: flex; flex-flow: row wrap; gap: 50px; float: center; clear: both; align-items: start; justify-content: center; margin: auto; width: 100%;"> |

| + | <ul style="text-align:left; "> | ||

| + | <li style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 50px; width: auto;"> | ||

| + | • Estrategias de planificación<br> | ||

| + | • Desarrollo económico<br> | ||

| + | • Gestión del medio ambiente<br> | ||

| + | • Coordinación de emergencias<br> | ||

| + | • Comercio<br> | ||

| + | </li> | ||

| + | <li style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 50px; width: auto;"> | ||

| + | • Promoción del patrimonio cultural<br> | ||

| + | • Gestión de infraestructuras públicas<br> | ||

| + | • Turismo<br> | ||

| + | • Sistemas de comunicación<br> | ||

| + | • Censos de población y estadísticas<br> | ||

| + | </li> | ||

| + | </ul></div> | ||

| + | }}</div> | ||

| + | |||

| + | La importancia de la toponimia se ha acrecentado decisivamente en los últimos años por las nuevas tecnologías y el intercambio de datos. La expansión de la información geográfica digital y de los sistemas de información geográfica (SIG) ha evidenciado la necesidad de utilizar nombres geográficos o topónimos como una parte fundamental de los nomenclátores y las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). | ||

| + | |||

| + | Es evidente la relevancia de usar '''toponimia normalizada''' –toponimia fijada como denominación recomendada– para que una entidad geográfica sea localizada e identificada de un modo inequívoco. Por este motivo, la utilización de topónimos normalizados, tanto de España como del resto del mundo, es un objetivo fundamental en la cartografía y en los recursos temáticos del ANE según las recomendaciones de las conferencias sobre normalización de Naciones Unidas. | ||

| + | |||

| + | El [https://unstats.un.org/UNSD/geoinfo/UNGEGN/publications.html Grupo de Expertos en Nombres Geográficos de Naciones Unidas (UNGEGN)] ha publicado dos manuales de interés para el proceso de la normalización de la toponimia: | ||

| + | |||

| + | <ul> | ||

| + | <li> | ||

| + | ''Glosario de términos para la normalización de los nombres geográficos'', con la terminología básica sobre la toponimia y las actuaciones relacionadas con ella. Entre otras, recoge la siguiente acepción para definir el término normalización de nombres geográficos: Aprobación por una autoridad en nombres de uno o más nombres propios particulares, junto con la forma exacta de escribirlos, para aplicarlos a un accidente geográfico determinado, y también de las condiciones para su uso. En sentido más amplio, normalización de topónimos. | ||

| + | </li> | ||

| + | <li> | ||

| + | ''Manual para la normalización de nombres geográficos'', realizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, expone la información técnica necesaria para normalizar la toponimia de un país o territorio. | ||

| + | </li> | ||

| + | </ul> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | [[Archivo:Sin-area-definida_Disciplinas-que-intervienen-en-la-toponimia_2018_ilustracion_19764_spa.jpg|left|thumb|300px|Ilustración: Disciplinas que intervienen en la toponimia. 2018.]] | ||

| + | |||

| + | Conceptos básicos en cuanto a la normalización: | ||

| + | |||

| + | <ul> | ||

| + | <li> | ||

| + | Autoridad competente en toponimia: organismo normativamente constituido con potestad para tomar decisiones en asuntos de toponimia y determinar los nombres geográficos normalizados. | ||

| + | </li> | ||

| + | <li> | ||

| + | Topónimo oficial: nombre geográfico establecido por una autoridad competente siguiendo un procedimiento administrativo y publicado oficialmente. | ||

| + | </li> | ||

| + | <li> | ||

| + | Topónimo normalizado: nombre geográfico establecido por una autoridad competente, atendiendo a unas normas o criterios fijados por esa misma autoridad. | ||

| + | </li> | ||

| + | <li> | ||

| + | Topónimo no normalizado: nombre geográfico no establecido por una autoridad competente. La denominación es el resultado de su uso, un uso tradicional, por lo que su denominación y su grafía pueden variar a lo largo del tiempo y según el usuario. No está incluida en registros o nomenclátores ni oficiales ni normalizados. | ||

| + | </li> | ||

| + | </ul> | ||

| + | Las autoridades con competencias para la normalización de la toponimia en España, desarrolladas por sus leyes correspondientes, son: | ||

| + | |||

| + | <ul> | ||

| + | <li> | ||

| + | Administración General del Estado para los nombres oficiales de entidades de interés general del Estado. | ||

| + | </li> | ||

| + | <li> | ||

| + | Instituto Geográfico Nacional para la toponimia supraautonómica. | ||

| + | </li> | ||

| + | <li> | ||

| + | Las comunidades autónomas (en coordinación con diputaciones forales, cabildos, consejos insulares y ayuntamientos). | ||

| + | </li> | ||

| + | </ul> | ||

| + | |||

| + | El primer paso para un uso adecuado de la toponimia es saber en qué estado de normalización se encuentran los topónimos de un territorio y consultar a la autoridad competente que haya oficializado o normalizado sus nombres. En caso de que no exista una autoridad legalmente establecida para fijar una denominación normalizada u oficial, se recomienda el uso de cartografía oficial que recoge el nombre más extendido por su uso. | ||

| + | |||

| + | Para facilitar la labor anterior, se puede consultar la toponimia vigente en el [https://visualizadores.ign.es/nomenclator_ngbe/ Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE)] cuya elaboración, y mantenimiento constante, realiza el Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional. El NGBE está compuesto por todas las denominaciones oficiales o normalizadas georreferenciadas sobre cartografía topográfica a escala 1:25 000 y menores. | ||

| + | {{ANEAutoria|Autores= Juan José Alonso Gamo, Bárbara Alonso Tagle}} | ||

| + | {{ANESubirArriba}} | ||

| + | <div style="clear: both;"></div> | ||

| + | {{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Terminología en la toponimia de los mapas}} | ||

| + | La toponimia que identifica cada una de las entidades geográficas cartografiadas es una fuente de gran valor para el estudio lexicológico de una lengua. El estudio de la etimología, el conocer la causa por la cual un determinado elemento geográfico ha recibido esa denominación, permite evocar usos y características de un lugar. Destaca aquí la abundancia de topónimos formados a través de una construcción metafórica-metonímica. | ||

| + | |||

| + | Entre los '''orónimos''', nombres relacionados con la orografía, abundan los topónimos que para indicar la forma del relieve se han basado en palabras de uso cotidiano que designan objetos de similares características. Así, las alturas o elevaciones tienen con frecuencia un origen metafórico mediante la asimilación imaginaria de un objeto sobresaliente a una entidad geográfica con la misma peculiaridad, como ''cabeza'' o ''cabezo'', parte superior del cuerpo; ''peña'', almena de una fortificación; ''cerro'', moño o penacho de plumas sobre la cabeza de las aves; ''tozal'', cerviz o penacho de plumas sobre el casco de la armadura. Otras veces, una actividad realizada en el lugar pasa a denominarlo, como ''atalaya'', que debe su nombre a los centinelas que vigilaban desde una altura; o ''hacho'', de la antorcha localizada en un lugar elevado de la costa desde donde se hacían señales con fuego. | ||

| − | + | En los '''hidrónimos''', nombres relacionados con el agua, la variedad léxica no es tan abundante. Son curiosos los orígenes onomatopéyicos por el ruido del agua, como ''chorro'' o ''charco''; las metonimias de las surgencias y lagunillas, como ''ojo''; ''bonal'', derivado de bodonal por la presencia de la espadaña (buda); o lavajo, del prerromano navajo, diminutivo de nava, modificado por influencia del verbo lavar. | |

| − | + | De la gran variedad de topónimos que existen, se han cartografiado algunos a modo de ejemplo, lo cual permite ver su distribución en el territorio y cómo se expresan en las distintas lenguas cooficiales de España, clara manifestación de nuestra riqueza lingüística. Todos los topónimos figuran en el ''Nomenclátor Geográfico Básico de España''. | |

| − | + | '''Litonimia.''' En la toponimia de un lugar también se pueden encontrar nombres de lugares o accidentes geográficos que hacen referencia a formaciones rocosas y geomorfológicas. Es entonces cuando se habla de litónimos y de la litonimia como la rama de la toponimia encargada de su estudio. Estos son una herramienta clave para comprender la relación entre procesos geomorfológicos y percepción cultural de un territorio, es decir, del paisaje geográfico, pues se puede apreciar cómo a través de la toponimia es posible constatar la distribución de determinados fenómenos geomorfológicos. | |

| − | + | [[Archivo:Espana_Litonimia.-La-toba-en-la-toponimia-peninsular_2025_mapa_19447_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Litonimia. La toba en la toponimia peninsular. 2025. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Litonimia.-La-toba-en-la-toponimia-peninsular_2025_mapa_19447_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Litonimia.-La-toba-en-la-toponimia-peninsular_2025_mapa_19447_spa.zip Datos].]] | |

| − | + | [[Archivo:Toba calcárea del Nacimiento del río Cuervo (Vega del Codorno, Cuenca).jpg|right|thumb|300px|Imagen: Toba calcárea del Nacimiento del río Cuervo (Vega del Codorno, Cuenca).]] | |

| − | + | [[Archivo:Islas-Canarias_Litonimia.-Toponimia-volcanica-en-Canarias_2025_mapa_19448_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Litonimia. Toponimia volcánica en Canarias. 2025. Islas Canarias. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Islas-Canarias_Litonimia.-Toponimia-volcanica-en-Canarias_2025_mapa_19448_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Islas-Canarias_Litonimia.-Toponimia-volcanica-en-Canarias_2025_mapa_19448_spa.zip Datos].]] | |

| − | + | [[Archivo:Detalle de una formación tobácea.jpg|right|thumb|300px|Imagen: Detalle de una formación tobácea <br>(Maldonado, Albacete).]] | |

| − | + | Los mapas ''[[:Archivo:Espana_Litonimia.-La-toba-en-la-toponimia-peninsular_2025_mapa_19447_spa.jpg|Litonimia. La toba en la toponimia peninsular]]'' y ''[[:Archivo:Islas-Canarias_Litonimia.-Toponimia-volcanica-en-Canarias_2025_mapa_19448_spa.jpg|Litonimia. Toponimia volcánica en Canarias]]'' se muestran como dos magníficos ejemplos de cómo la geomorfología incide en la toponimia y permite evidenciar estos sucesos en el paisaje. | |

| − | + | La ''toba'' o ''toba calcárea'' es una roca sedimentaria de naturaleza carbonática y estructura porosa que se asocia a flujos y láminas de agua, surgencias, cascadas con elevada carga de carbonatos en disolución y áreas karstificadas. Este topónimo, por lo tanto, está muy ligado a la hidronimia (cercanía de cursos de agua, tanto presentes como pasados), pero también al contexto geológico de rocas carbonatadas. | |

| − | |||

| − | + | Como se puede apreciar, el topónimo está presente en las extensas plataformas calizas de los páramos de la cuenca del Tajo y del sector central de la depresión del Duero y del valle del Guadiana. Estas arterias fluviales transportan en disolución una gran carga química susceptible de precipitar y formar acumulaciones tobáceas a lo largo de sus valles. | |

| − | + | La distribución geográfica del topónimo y derivados, como ''tobar'', ''tobilla'', ''tubilla'' y ''tosca'', más presente este último en la zona oriental y ámbito mediterráneo, refleja estos hechos geomorfológicos, es decir, la íntima relación de todos ellos con su localización en las grandes áreas calizas peninsulares, pues la mayor parte de los lugares coinciden con el Sistema Ibérico y sus estribaciones, así como el conjunto de Sierras Béticas, junto con Pirineos y las montañas cantábricas. | |

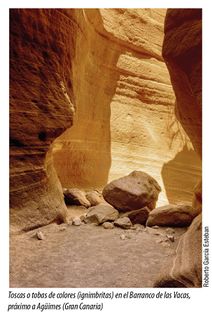

| − | + | ''Tosca'' aparece, también, en el mapa de toponimia volcánica en Canarias. Sin embargo, en este caso, tosca es un canarismo que se utiliza en el archipiélago para referirse a la ignimbrita, también llamada ''toba volcánica'' o ''soldada'', que nada tiene que ver con la calcárea, ni en su génesis, ni en su composición. | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | Además de tosca, para la realización del mapa de toponimia volcánica en Canarias, se han seleccionado otros litónimos destacados, relacionados con materiales, rocas y suelos derivados de la actividad volcánica, como ''picón'', ''jable'' y ''breña'', a los que se añaden otros que hacen referencia a estructuras y formas de relieve de origen volcánico, como ''volcán'', ''caldera'', ''cráter'', ''fajana'', ''roque'' y ''malpaís''. | |

| − | + | Este mapa resulta muy ilustrativo de la diversidad geomorfológica del archipiélago y revelador, en numerosas ocasiones, de la coincidencia con las interpretaciones sobre la estructura del paisaje volcánico canario. | |

| + | |||

| + | Así sucede en topónimos de volcanes y cráteres rodeados de otros relativos a depósitos de picón y tosca, con extensiones de malpaís formadas por coladas más recientes y alejadas de éstos, que evolucionan a suelos más fértiles, denominados aquí breñas, topónimo que, casualmente, se encuentra en todo el archipiélago, menos en las islas más despobladas como La Gomera y El Hierro, y que llega a dar nombre a dos municipios en La Palma: Breña Alta y Breña Baja. | ||

| + | |||

| + | Roque es uno de los topónimos más frecuentes en el mapa. Aparece en todo el archipiélago, con mayor presencia en las islas centrales y occidentales. Es, además, el más singular, pues hay que acudir al ''Diccionario histórico del español en Canarias'' para encontrar su definición y las primeras referencias con el significado litonímico de monolito natural formado por restos erosivos de la actividad volcánica. Con este significado se usa exclusivamente en Canarias, ya que no aparece en el ''Diccionario de la Lengua Española'', ni se tiene constancia de este uso en ningún otro lugar de habla española. | ||

| + | |||

| + | Reveladora es también, la mayor frecuencia de lugares donde la lava alcanzó el mar formando una fajana en las islas más occidentales y jóvenes. O la mayor concentración de topónimos relacionados con jable (arena volcánica) en regiones áridas y azotadas por el viento, como se puede apreciar en Lanzarote o Fuerteventura. | ||

| + | |||

| + | La variedad de biotopos de España, caracterizados por su homogeneidad de clima, suelo y relieve, también queda reflejada en los organismos animales y vegetales que los habitan. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <div style="display: grid; float: center; clear: both; margin: auto; width: 100%; "> | ||

| + | <ul style="text-align: center"> | ||

| + | <li style="display: inline-block"> | ||

| + | [[Archivo:Monumento Natural del Roque Nublo (Gran Canaria).jpg|center|thumb|x350px|Imagen: Monumento Natural del Roque Nublo (Gran Canaria).]] | ||

| + | </li> | ||

| + | <li style="display: inline-block"> | ||

| + | [[Archivo:Cortado de ignimbrita en el Parque Nacional del Teide (Tenerife).jpg|center|thumb|x350px|Imagen: Cortado de ignimbrita en el Parque Nacional del Teide (Tenerife).]] | ||

| + | </li> | ||

| + | <li style="display: inline-block"> | ||

| + | [[Archivo:Ignimbritas en el Barranco de las Vacas, próximo a Agüimes (Gran Canaria).jpg|center|thumb|x315px|Imagen: Toscas o tobas de colores (ignimbritas) en el Barranco de las Vacas, próximo a Agüimes (Gran Canaria).]] | ||

| + | </li> | ||

| + | </ul> </div> | ||

| + | |||

| + | [[Archivo:Formación tobácea, morfología en cascada.jpg|center|thumb|450px|Imagen: Formación tobácea, morfología en cascada (Maldonado, Albacete).]] | ||

| + | |||

| + | |||

| + | [[Archivo:Espana_Fitotoponimia.-El-genero-Quercus_2025_mapa_19376_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Fitotoponimia. El género Quercus. 2025. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Fitotoponimia.-El-genero-Quercus_2025_mapa_19376_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Fitotoponimia.-El-genero-Quercus_2025_mapa_19376_spa.zip Datos].]] | ||

| + | |||

| + | '''Fitotoponimia.''' El estudio de los nombres de lugar derivados de nombres de plantas sirve como registro de los cambios en el paisaje vegetal, dejando constancia tanto de las especies existentes como de las ya desaparecidas. Estos cambios se deben frecuentemente a procesos de deforestación o destrucción de la cubierta vegetal autóctona y alteraciones agrícolas, pero también a cambios climáticos. El registro de unas u otras especies hablará de su importancia y dominancia, así como de las lenguas usadas en el momento de su fijación, y su estudio podrá facilitar la reconstrucción del paleopaisaje, de su evolución, y la vinculación histórica de las comunidades locales con la naturaleza. | ||

| + | |||

| + | La vegetación caracteriza el paisaje y es uno de los elementos que condiciona el asentamiento de los primeros habitantes, por lo que denomina frecuentemente los lugares. Los fitotopónimos, especialmente los referidos a especies arbóreas, pueden hacer referencia tanto a individuos o ejemplares aislados, que sirven de hitos o referentes en el paisaje, como a grupos o masas que refieren características y recursos de la zona. Por los fitotopónimos podemos distinguir fácilmente la España húmeda de la seca. Entre la abundancia de especies arbóreas de la península ibérica e islas Baleares destaca el género ''Quercus'' (robles, encinas, alcornoques...) por su extensión e importancia, tanto ecológica como económica y cultural. El género ''Quercus'' es la base de diversos ecosistemas ibéricos que albergan gran variedad de flora y fauna, y constituyen el hábitat de especies endémicas y amenazadas. | ||

| + | |||

| + | Por ello, el mapa ''[[:Archivo:Espana_Fitotoponimia.-El-genero-Quercus_2025_mapa_19376_spa.jpg|Fitotoponimia. El género Quercus]]'', que muestra la distribución de topónimos abundanciales o derivados colectivos referidos al género ''Quercus'' pretende expresar su importancia ecológica, económica y cultural, a pesar de la reducción de sus extensiones. | ||

| + | |||

| + | La dificultad en la representación cartográfica de las especies del género ''Quercus'' radica en el uso común de algunos términos abundanciales para referirse a las masas arbóreas de distintas especies. El análisis de los topónimos colectivos o abundanciales correspondientes al género ''Quercus'' registrados en el NGBE 2025 ha permitido distinguir tres grupos principales correspondientes a las especies caducifolias o marcescentes más propias de la España húmeda ''(Q. robur, Q. petraea...)'', a las especies perennifolias de la España mediterránea ''(Q. ilex, Q. coccifera...)'' y al alcornoque ''(Q. suber)''. | ||

| + | |||

| + | En sus rasgos generales, la distribución de los robledales, rebollares y quejigales se corresponde con los pisos colino y montano de la región corográfica eurosiberiana en la península ibérica, aunque en función de la latitud, altitud y exposición se pueden encontrar en otros emplazamientos. Es el caso también de los robledales marcescentes de ''Q. pyrenaica'' y ''Q. faginea'', que se extienden en sectores supra y mesomediterráneos. Los encinares y los alcornocales son los bosques característicos de la España seca, muy mermados en su extensión respecto a la superficie que de modo natural podrían ocupar. Los encinares presentan una muy amplia distribución en la Península, aunque limitados por los suelos ácidos, los encharcados y el frío propio de altitudes superiores a los 1300-1600 m. El alcornoque tiene una distribución más restringida, pues requiere temperaturas más suaves, principalmente en invierno, más humedad y precipitación que la encina, y suelos ácidos bien drenados. Por ello, su distribución mayoritaria es en el oeste y suroeste peninsular. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <div style="display: grid; float: center; clear: both; margin: auto; width: 100%; "> | ||

| + | <ul style="text-align: center"> | ||

| + | <li style="display: inline-block"> | ||

| + | [[Archivo:Hojas de quejigo (Quercus faginea).jpg|center|thumb|x300px|Imagen: Hojas de quejigo (''Quercus faginea'').]] | ||

| + | </li> | ||

| + | <li style="display: inline-block"> | ||

| + | [[Archivo:Alcornoques descorchados.jpg|center|thumb|x300px|Imagen: Alcornoques descorchados.]] | ||

| + | </li> | ||

| + | </ul> </div> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | [[Archivo:Espana_Zootoponimia.-Distribucion-de-los-lobos_2025_mapa_19377_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Zootoponimia. Distribución de los lobos. 2025. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Zootoponimia.-Distribucion-de-los-lobos_2025_mapa_19377_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Zootoponimia.-Distribucion-de-los-lobos_2025_mapa_19377_spa.zip Datos].]] | ||

| + | |||

| + | '''Zootoponimia.''' Conocer la distribución espacial de una especie en el pasado tiene interés ecológico, cultural y de gestión. Se han realizado estudios que concluyen su utilidad en el conocimiento de la antigua distribución de las especies, mayormente en el caso de los vertebrados. Además, la correlación de dicha distribución con distintas variables ambientales susceptibles de condicionar la distribución de las especies permite comprender mejor los patrones de distribución y mejorar la gestión. | ||

| + | |||

| + | En el caso concreto del lobo, ayuda a conocer cómo era la distribución natural sin una presión humana especialmente intensa. La toponimia puede ofrecer una imagen de la amplitud de dicha distribución, una aproximación a la presencia natural pretérita del lobo en la España peninsular. Para obtener una representación fiable de su antigua distribución es necesario seleccionar los topónimos a incluir. El lobo es una especie con alta movilidad. Consecuentemente, los topónimos pueden hacer referencia a avistamientos o encuentros casuales, especialmente cuando el topónimo se refiere a un solo individuo. Por otra parte, la existencia del apellido ''lobo'' y otros derivados, posiblemente a partir de apodos o sobrenombres, puede haber pasado a la toponimia a través del nombre de antiguos propietarios o residentes. También hubo que excluir los topónimos costeros que se refieren a los lobos marinos o focas y a un abundante listado de plantas que incorporan la raíz lobo en su nombre vulgar. Por ello, el mapa ''[[:Archivo:Espana_Zootoponimia.-Distribucion-de-los-lobos_2025_mapa_19377_spa.jpg|Zootoponimia. Distribución de los lobos]]'', de topónimos relacionados con el lobo, recoge en las raíces de las distintas lenguas del Estado, los topónimos que hacen referencia al plural (''lobos'', ''lobas'') y a los lugares de habitación y caza (''lobera'') y frecuentación (''loboso''), expurgando aquellos topónimos que no cumplan los requisitos expuestos. La distribución muestra una antigua extensión por la totalidad de la Península, aunque con mayor densidad toponímica en la mitad septentrional. La comparación con la distribución actual del lobo, restringida casi exclusivamente al cuadrante noroccidental peninsular, refleja el retroceso de sus poblaciones. | ||

| + | |||

| + | Las actividades agropecuarias se reflejan con mucha frecuencia en la toponimia, indicando la función y el trabajo realizado en cada lugar. | ||

| + | |||

| + | Son numerosos los términos referidos a la actividad agrícola, por ejemplo ''labrada'', ''rozada'' y ''arrotura'', o ''besana'', terreno arado con surcos paralelos, del latín ''versāri'' con el significado de girar. El pastoreo y cuidado del ganado ofrece una terminología rica y variada. Hay denominaciones que designan un rasgo fundamental del lugar, como la protección en ''dehesa'', defensa. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <div style="display: grid; float: center; clear: both; margin: auto; width: 100%; "> | ||

| + | <ul style="text-align: center"> | ||

| + | <li style="display: inline-block"> | ||

| + | [[Archivo:Lobos.jpg|center|thumb|x292px|Imagen: Lobos.]] | ||

| + | </li> | ||

| + | <li style="display: inline-block"> | ||

| + | [[Archivo:Pico del Lobo, sierra de Ayllón (Guadalajara y Segovia).jpg|center|thumb|x275px|Imagen: Pico del Lobo, sierra de Ayllón (Guadalajara y Segovia).]] | ||

| + | </li> | ||

| + | </ul> </div> | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | [[Archivo:Espana_Toponimia-de-construcciones-ganaderas_2025_mapa_19435_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Toponimia de construcciones ganaderas. 2025. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Toponimia-de-construcciones-ganaderas_2025_mapa_19435_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Toponimia-de-construcciones-ganaderas_2025_mapa_19435_spa.zip Datos].]] | |

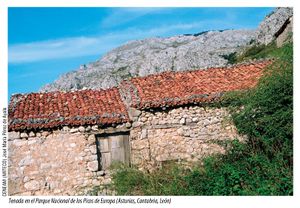

| − | + | [[Archivo:Tenada en el Parque Nacional de los Picos de Europa (Asturias, Cantabria, León).jpg|right|thumb|300px|Imagen: Tenada en el Parque Nacional de los Picos de Europa (Asturias, Cantabria, León).]] | |

| − | + | [[Archivo:Espana_Toponimia-de-construcciones-ganaderas.-Genericos-con-escasa-representacion_2025_mapa_19436_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Toponimia de construcciones ganaderas. Genéricos con escasa representación. 2025. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Toponimia-de-construcciones-ganaderas.-Genericos-con-escasa-representacion_2025_mapa_19436_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Toponimia-de-construcciones-ganaderas.-Genericos-con-escasa-representacion_2025_mapa_19436_spa.zip Datos].]] | |

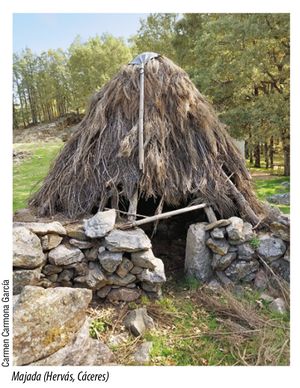

| − | + | [[Archivo:Majada (Hervás, Cáceres).jpg|right|thumb|300px|Imagen: Majada (Hervás, Cáceres).]] | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | Otro ejemplo son las '''construcciones ganaderas''', en las que las designaciones basadas en una metáfora o metonimia (sinécdoque) son frecuentes. Algunos nombres provienen del material de construcción (''majada'', de malla, o ''tenada'', de madero) y otros de la actividad realizada en el lugar (''aprisco'', de apretar, o ''paridera'', de parir). En esta cartografía, los términos genéricos estudiados cumplen los siguientes criterios: las construcciones ganaderas son aisladas (abiertas como un ''corral'' o cerradas como una ''cuadra''); no se recogen construcciones dedicadas a vivienda, aun cuando pueda recogerse el ganado en su interior, lo cual excluye términos como ''bomba'', ''cabaña'', ''choza'' o ''palloza''; se han excluido también los términos de entidades geográficas como parajes, que suelen contener referencias a otras actividades, en este caso agropecuarias. Se recogen pequeñas construcciones con estructuras más o menos estables, creadas especialmente para recoger el ganado o para el cobijo temporal de los pastores, aunque algunas, con el devenir del tiempo, han pasado a convertirse en vivienda, como las ''bordas''. Para la elaboración de este listado de términos, se ha contado con la colaboración de la Comisión Especializada en Nombres Geográficos y su grupo de trabajo, donde están representadas todas las comunidades autónomas y organismos competentes en materia de toponimia. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | Es interesante comprobar cómo algunos términos genéricos son iguales en varias lenguas cooficiales, por lo que tienen una elevada ocurrencia y normalmente una amplia dispersión por el territorio, lo que permite ver cómo el origen de estas lenguas es común; casos de este tipo son términos como corral o corte, ampliamente distribuidos. En otros casos, el término solo es propio de una lengua, lo que se comprueba por su concentración en un área determinada, normalmente con lengua cooficial propia (por ejemplo ''cortello'', ''saletxe''), demostrando la particular evolución de la toponimia, y por lo tanto de la lengua, en esos lugares determinados. Otra forma que permite apreciar las similitudes o diferencias que existen entre las distintas áreas lingüísticas es comparando aquellos términos que comparten la misma raíz (por ejemplo ''corral'', ''corralada'', ''corralet''), que cuentan con un significado similar, pero que se han adaptado a la lengua materna de sus hablantes. Por ello se han representado separadamente, para apreciar mejor las áreas donde se encuentra su toponimia asociada. | |

| − | |||

| − | + | La ausencia de términos en determinadas áreas no significa que no exista un léxico local para estas actividades. Caso especialmente significativo es el de Canarias, con una rica terminología (''alar'', ''gambuesa'', ''boro''...) que, sin embargo, no aparece reflejada en la cartografía. Por otro lado, la escasez de topónimos relativos a construcciones ganaderas puede responder a la existencia de poblamiento disperso que favorece que el ganado pernocte en cuadras edificadas junto a las casas de los ganaderos, a la preponderancia de la agricultura (extensiva o de regadío) en detrimento de la ganadería (estabulada y desplazada a grandes granjas), o a la desaparición de estas frágiles construcciones por el desuso, el deterioro ambiental y la falta de valoración del patrimonio rural. | |

| − | + | La representación de estas actividades agropecuarias se ha dividido en dos mapas. En el mapa ''[[:Archivo:Espana_Toponimia-de-construcciones-ganaderas_2025_mapa_19435_spa.jpg|Toponimia de construcciones ganaderas]]'', se recogen los términos que aparecen con mayor frecuencia y en el de ''[[:Archivo:Espana_Toponimia-de-construcciones-ganaderas.-Genericos-con-escasa-representacion_2025_mapa_19436_spa.jpg|Toponimia de construcciones ganaderas. Genéricos con escasa representación]]'' los que figuran con menos frecuencia pero que no conviene descartar por su singularidad. A través del estudio de las construcciones ganaderas es posible conocer qué tipo de actividad se realizaba en ese lugar y también deducir el tipo de paisaje en el que se sitúa. Por ejemplo, en una ''zahúrda'' se encontrará ganado porcino, un ''abrigo'' estará situado normalmente en un lugar que orográficamente favorezca el resguardo, una ''braña'' se localizará normalmente en zona de montaña y los ''invernales'' serán más propios en las zonas donde el clima sea brioso en invierno. | |

| + | A la vista de estos mapas, quien los lea puede hacerse múltiples preguntas: ¿los términos que le son más familiares son los más frecuentes en su ámbito geográfico?, ¿en qué zona se localizan los términos más desconocidos?, ¿le sorprende la localización de algún término? No cabe duda de que la toponimia está viva y, aunque las tareas de normalización y oficialización son fundamentales, las personas son la pieza clave que impulsa este cambio, por eso los canales de comunicación del IGN siempre están abiertos ante cualquier consulta o sugerencia de la ciudadanía [https://www.ign.es/web/ign/portal/menu-contactar (https://www.ign.es/web/ign/portal/menu-contactar)]. | ||

| + | {{ANEAutoria|Autores= Jordi Chicheri Cámara, Roberto García Esteban, Gonzalo Méndez Martínez}} | ||

{{ANESubirArriba}} | {{ANESubirArriba}} | ||

| + | <div style="clear: both;"></div> | ||

| + | |||

| + | {{ANEBibliografia|Texto= | ||

| + | ALCÁZAR GONZÁLEZ, A. y AZCÁRATE LUXÁN, M. (2005). Toponimia: Normas para el MTN25. Conceptos básicos y terminología (Publicación Técnica núm. 42). A través del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica | ||

| + | |||

| + | ALCÁZAR GONZÁLEZ, A. (2020). Metodología para la definición geométrica y representación de sierras en la cartografía del IGN. A través del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica. Disponible en: [https://www.ign.es/web/libros-digitales/metodologia-definicion-geometrica-representacion-sierras https://www.ign.es/web/libros-digitales/metodologia-definicion-geometrica-representacion-sierras] | ||

| + | |||

| + | ARROYO ILERA, F. (2018). “La toponimia como Patrimonio Cultural Inmaterial”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica, (153) 33-60 | ||

| + | |||

| + | AZCÁRATE LUXÁN, M. y ALONSO TAGLE, B. (2022). Los exónimos en español. Criterios y usos en la cartografía. A través del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica. Disponible en: [https://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/exonimos-en-espanol https://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/exonimos-en-espanol] | ||

| + | |||

| + | BLANCO CASTRO, E. (2005). Los bosques ibéricos: una interpretación geobotánica. Barcelona, Planeta, 597 pp. | ||

| + | |||

| + | BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (2024). Constitución Española (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978). Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Disponible en: [https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=151_Constitucion_Espanola.pdf https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=151_Constitucion_Espanola.pdf] | ||

| + | |||

| + | BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (2024). Estatutos de autonomía. Madrid, agencia estatal boletín oficial del estado. Disponible en: [https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=017_Estatutos_de_Autonomia.pdf https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=017_Estatutos_de_Autonomia.pdf] | ||

| + | |||

| + | CORRALES ZUMBADO, C. y CORBELLA DÍAZ, D. (2013). Diccionario histórico del español de Canarias (2 vols.). Instituto de Estudios Canarios. | ||

| + | |||

| + | GARCÍA SÁNCHEZ, J. J. (2007). Atlas toponímico de España. Madrid, Arco Libros, 407 pp. | ||

| + | |||

| + | GARCÍA SÁNCHEZ, J. J. y NIETO BALLESTER, E. (coord.) (2024). Claves en la investigación de la toponimia hispánica. A través del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, 346 pp. Disponible en: [https://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/claves_investigacion_toponimia https://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/claves_investigacion_toponimia] | ||

| − | + | GORDÓN PERAL, M. D. (coord.) (2010). Toponimia de España: Estado actual y perspectivas de la investigación. Berlin /New York, Walter de Gruyter GmbH & Co., 344 pp. | |

| − | + | RUHSTALLER, S. (2019). “Toponimia”. En: Manual de Lingüística Española, Vol. 14, pp. 167-183. Germany, Walter de Gruyter GmbH. | |

| − | + | TRAPERO, M., y SANTANA MARTEL, E. (s. f.). ''Toponimia de las Islas Canarias.'' Biblioteca Universitaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuperado el 28 de junio de 2025, de [https://toponimiacanarias.ulpgc.es/page/inicio https://toponimiacanarias.ulpgc.es/page/inicio] | |

| − | + | WHITTOW, J. B. (1988). Diccionario de Geografía Física (B. Tello Ripa & R. Torcal, Trad.). Madrid, Alianza Editorial, 557 pp. (Obra original publicada en 1984 como The Penguin Dictionary of Physical Geography) | |

}} | }} | ||

| + | |||

| + | {{ANESubirArriba}} | ||

| + | {{ANENavegacionSubtemaAnterior|nombre subtema=[[Cartografía general de España]]}} | ||

| + | {{ANENavegacionSeccionSiguiente|color=#368234|numero seccion=II|nombre seccion=Medio natural}} | ||

| + | <div style="clear: both;"></div> | ||

| + | |||

| + | {{ANEDescargaPDFTema | url=https://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/ANE/Capitulos/02_Cartografia_general_de_referencia_y_toponimia_2025.pdf}} | ||

| + | {{ANEDescargaPDFTemaAnterior|contenido= [http://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/ANE/Capitulos/02_Cartografiageneraldereferenciaytoponimia.pdf '''2019''']}} | ||

| + | {{ANEPaginaDescargas}} | ||

[[Categoría:Conocimiento_geográfico_y_cartografía]] | [[Categoría:Conocimiento_geográfico_y_cartografía]] | ||

Revisión actual del 11:18 23 oct 2025

España en mapas. Una síntesis geográfica

Compendios del Atlas Nacional de España. Actualizado

Estructura temática > Conocimiento geográfico y cartografía > Cartografía general de referencia y toponimia > Toponimia

|

Normalización de los nombres geográficos en España Están normalizados: • Nombres oficiales de las comunidades autónomas, según los respectivos Estatutos de Autonomía y variaciones posteriores. • Nombres oficiales de las Entidades Locales, inscritas en el registro de Entidades Locales, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Demócrática https://registroentidadeslocales.mpt.es/ • Nombres recogidos oficialmente en nomenclátores, registros o publicaciones de las comunidades autónomas. • Nombres normalizados de entidades geográficas gestionados por organismos oficiales de la administración estatal o autonómica. |

La toponimia es el conjunto de los nombres geográficos de un país o región; un topónimo, por tanto, es un nombre propio de lugar. Además de dar nombre a entidades geográficas, los nombres geográficos son identificadores que sirven para describir posiciones del mundo real (ISO 19112). Identifican y caracterizan a un objeto o entidad geográfica reconocible sobre la superficie de la Tierra, tanto natural como artificial (un río, una sierra, un paraje, una ciudad, una casa, un puente…).

Un topónimo puede ser simple, como Mulhacén, o compuesto, como hoya del Mulhacén. En este último caso se distingue un término genérico, que indica el tipo de elemento geográfico (río, sierra, puerto, hoya , etc.), y un término específico, que identifica el elemento geográfico de manera particular. Esta diferenciación es importante porque influye en el tratamiento de la toponimia en distintas lenguas: mientras que el específico debe permanecer invariable porque identifica exclusivamente una entidad geográfica, el genérico puede tener variantes según el contexto lingüístico en que se utilice el topónimo.

Lenguas de España

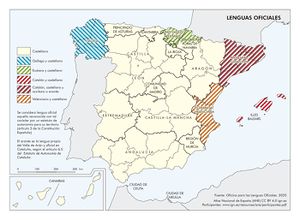

La Constitución establece en su artículo tercero que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos de autonomía. Asimismo, establece que las distintas modalidades lingüísticas de España constituyen una riqueza y un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

En el mapa Lenguas oficiales se muestran las lenguas que han sido reconocidas con tal carácter en su territorio por el respectivo estatuto de autonomía, junto con el castellano.

- Gallego: en Galicia (artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Galicia).

- Euskera: en el País Vasco (artículo 6 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco) y en las zonas vascoparlantes de Navarra (artículo 9 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra).

- Catalán: en Cataluña (artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) y en Illes Balears (artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Illes Balears).

- Occitano, denominada aranés en Arán: es la lengua propia de este territorio y es oficial en Cataluña (artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña).

- Valenciano: en la Comunitat Valenciana (artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana).

Junto con las lenguas oficiales, se encuentran otras que no tienen tal estatus, pero gozan de reconocimiento legal, generalmente conocidas como lenguas minoritarias. Algunas lenguas se contemplan en los estatutos de autonomía, mientras que otras no constan expresamente en los estatutos, pero sí en normas de rango legal autonómicas. En el mapa Lenguas minoritarias con reconocimiento legal se muestra la distribución geográfica de las lenguas que responden a esta circunstancia.

En Castilla y León, su Estatuto prevé el respeto y protección tanto del leonés como de la lengua gallega. Respecto al primero, este se extiende por las provincias occidentales. En relación con la lengua gallega, esta tiene presencia en las zonas fronterizas con Galicia, como El Bierzo (León) y Sanabria (Zamora).

En Aragón, el aragonés y el catalán, incluidas sus variedades dialectales, son modalidades lingüísticas previstas en su Estatuto. La legislación en vigor recoge dos zonas geográficas predominantes a estos efectos: el área pirenaica y prepirenaica, y el área oriental de la comunidad autónoma (Ley de Aragón 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón).

En Asturias se desarrollan dos lenguas minoritarias. Por un lado, el asturiano o bable que comprende toda la comunidad autónoma según la legislación lingüística asturiana (artículo 4 del Estatuto del Principado de Asturias). Por otro lado, el eonaviego o gallego-asturiano que abarca la región comprendida entre los ríos Eo y Navia, en la zona occidental del Principado de Asturias (Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano).

Por otro lado, cabe señalar que en ciertos territorios existen otras modalidades lingüísticas que sin ser ni lenguas oficiales ni minoritarias con reconocimiento legal, cuentan con el respeto y protección de los poderes públicos, como A Fala, reconocida como Bien de Interés Cultural, el extremeñu y el portugués oliventino en Extremadura, el tamazigh en Melilla, el dariya en Ceuta, etc… Todas ellas forman parte de la riqueza cultural y representan el patrimonio lingüístico español.

Finalmente, es relevante destacar que España ratificó en 2001 la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias (CELRM) del Consejo de Europa. Se trata de un tratado internacional firmado el 5 de noviembre de 1992 en Estrasburgo. En virtud de la CELRM, España asume un importante nivel de compromiso en relación con las lenguas oficiales y, en menor medida, con las minoritarias. Los compromisos referidos a las lenguas oficiales se concretan en obligaciones específicas en ámbitos como la educación, la justicia, los servicios públicos, la cultura, la vida económica y social, los medios de comunicación o los intercambios transfronterizos.

Normalización

|

Los nombres geográficos en Naciones Unidas Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos, en las que participa España, han dado una serie de recomendaciones a los gobiernos para conseguir la normalización de los nombres geográficos a nivel nacional, como paso previo a la necesaria normalización internacional. Para facilitar y fomentar estos trabajos se crearon los grupos de expertos, según los diferentes temas, y las divisiones geográficas o lingüísticas. Las resoluciones de las Conferencias son de gran interés para establecer directrices con respecto a los nombres geográficos en las diferentes actividades en las que intervienen. Beneficios de la normalización:

|

La importancia de la toponimia se ha acrecentado decisivamente en los últimos años por las nuevas tecnologías y el intercambio de datos. La expansión de la información geográfica digital y de los sistemas de información geográfica (SIG) ha evidenciado la necesidad de utilizar nombres geográficos o topónimos como una parte fundamental de los nomenclátores y las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).

Es evidente la relevancia de usar toponimia normalizada –toponimia fijada como denominación recomendada– para que una entidad geográfica sea localizada e identificada de un modo inequívoco. Por este motivo, la utilización de topónimos normalizados, tanto de España como del resto del mundo, es un objetivo fundamental en la cartografía y en los recursos temáticos del ANE según las recomendaciones de las conferencias sobre normalización de Naciones Unidas.

El Grupo de Expertos en Nombres Geográficos de Naciones Unidas (UNGEGN) ha publicado dos manuales de interés para el proceso de la normalización de la toponimia:

- Glosario de términos para la normalización de los nombres geográficos, con la terminología básica sobre la toponimia y las actuaciones relacionadas con ella. Entre otras, recoge la siguiente acepción para definir el término normalización de nombres geográficos: Aprobación por una autoridad en nombres de uno o más nombres propios particulares, junto con la forma exacta de escribirlos, para aplicarlos a un accidente geográfico determinado, y también de las condiciones para su uso. En sentido más amplio, normalización de topónimos.

- Manual para la normalización de nombres geográficos, realizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, expone la información técnica necesaria para normalizar la toponimia de un país o territorio.

Conceptos básicos en cuanto a la normalización:

- Autoridad competente en toponimia: organismo normativamente constituido con potestad para tomar decisiones en asuntos de toponimia y determinar los nombres geográficos normalizados.

- Topónimo oficial: nombre geográfico establecido por una autoridad competente siguiendo un procedimiento administrativo y publicado oficialmente.

- Topónimo normalizado: nombre geográfico establecido por una autoridad competente, atendiendo a unas normas o criterios fijados por esa misma autoridad.

- Topónimo no normalizado: nombre geográfico no establecido por una autoridad competente. La denominación es el resultado de su uso, un uso tradicional, por lo que su denominación y su grafía pueden variar a lo largo del tiempo y según el usuario. No está incluida en registros o nomenclátores ni oficiales ni normalizados.

Las autoridades con competencias para la normalización de la toponimia en España, desarrolladas por sus leyes correspondientes, son:

- Administración General del Estado para los nombres oficiales de entidades de interés general del Estado.

- Instituto Geográfico Nacional para la toponimia supraautonómica.

- Las comunidades autónomas (en coordinación con diputaciones forales, cabildos, consejos insulares y ayuntamientos).

El primer paso para un uso adecuado de la toponimia es saber en qué estado de normalización se encuentran los topónimos de un territorio y consultar a la autoridad competente que haya oficializado o normalizado sus nombres. En caso de que no exista una autoridad legalmente establecida para fijar una denominación normalizada u oficial, se recomienda el uso de cartografía oficial que recoge el nombre más extendido por su uso.

Para facilitar la labor anterior, se puede consultar la toponimia vigente en el Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE) cuya elaboración, y mantenimiento constante, realiza el Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional. El NGBE está compuesto por todas las denominaciones oficiales o normalizadas georreferenciadas sobre cartografía topográfica a escala 1:25 000 y menores.

Terminología en la toponimia de los mapas

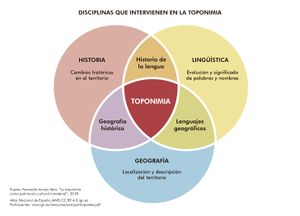

La toponimia que identifica cada una de las entidades geográficas cartografiadas es una fuente de gran valor para el estudio lexicológico de una lengua. El estudio de la etimología, el conocer la causa por la cual un determinado elemento geográfico ha recibido esa denominación, permite evocar usos y características de un lugar. Destaca aquí la abundancia de topónimos formados a través de una construcción metafórica-metonímica.

Entre los orónimos, nombres relacionados con la orografía, abundan los topónimos que para indicar la forma del relieve se han basado en palabras de uso cotidiano que designan objetos de similares características. Así, las alturas o elevaciones tienen con frecuencia un origen metafórico mediante la asimilación imaginaria de un objeto sobresaliente a una entidad geográfica con la misma peculiaridad, como cabeza o cabezo, parte superior del cuerpo; peña, almena de una fortificación; cerro, moño o penacho de plumas sobre la cabeza de las aves; tozal, cerviz o penacho de plumas sobre el casco de la armadura. Otras veces, una actividad realizada en el lugar pasa a denominarlo, como atalaya, que debe su nombre a los centinelas que vigilaban desde una altura; o hacho, de la antorcha localizada en un lugar elevado de la costa desde donde se hacían señales con fuego.

En los hidrónimos, nombres relacionados con el agua, la variedad léxica no es tan abundante. Son curiosos los orígenes onomatopéyicos por el ruido del agua, como chorro o charco; las metonimias de las surgencias y lagunillas, como ojo; bonal, derivado de bodonal por la presencia de la espadaña (buda); o lavajo, del prerromano navajo, diminutivo de nava, modificado por influencia del verbo lavar.

De la gran variedad de topónimos que existen, se han cartografiado algunos a modo de ejemplo, lo cual permite ver su distribución en el territorio y cómo se expresan en las distintas lenguas cooficiales de España, clara manifestación de nuestra riqueza lingüística. Todos los topónimos figuran en el Nomenclátor Geográfico Básico de España.

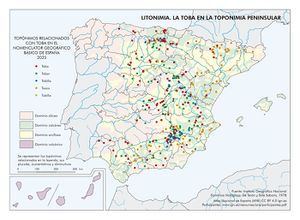

Litonimia. En la toponimia de un lugar también se pueden encontrar nombres de lugares o accidentes geográficos que hacen referencia a formaciones rocosas y geomorfológicas. Es entonces cuando se habla de litónimos y de la litonimia como la rama de la toponimia encargada de su estudio. Estos son una herramienta clave para comprender la relación entre procesos geomorfológicos y percepción cultural de un territorio, es decir, del paisaje geográfico, pues se puede apreciar cómo a través de la toponimia es posible constatar la distribución de determinados fenómenos geomorfológicos.

Los mapas Litonimia. La toba en la toponimia peninsular y Litonimia. Toponimia volcánica en Canarias se muestran como dos magníficos ejemplos de cómo la geomorfología incide en la toponimia y permite evidenciar estos sucesos en el paisaje.

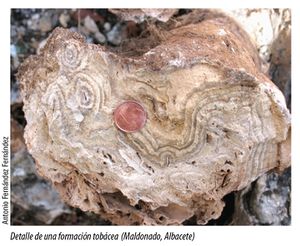

La toba o toba calcárea es una roca sedimentaria de naturaleza carbonática y estructura porosa que se asocia a flujos y láminas de agua, surgencias, cascadas con elevada carga de carbonatos en disolución y áreas karstificadas. Este topónimo, por lo tanto, está muy ligado a la hidronimia (cercanía de cursos de agua, tanto presentes como pasados), pero también al contexto geológico de rocas carbonatadas.

Como se puede apreciar, el topónimo está presente en las extensas plataformas calizas de los páramos de la cuenca del Tajo y del sector central de la depresión del Duero y del valle del Guadiana. Estas arterias fluviales transportan en disolución una gran carga química susceptible de precipitar y formar acumulaciones tobáceas a lo largo de sus valles.

La distribución geográfica del topónimo y derivados, como tobar, tobilla, tubilla y tosca, más presente este último en la zona oriental y ámbito mediterráneo, refleja estos hechos geomorfológicos, es decir, la íntima relación de todos ellos con su localización en las grandes áreas calizas peninsulares, pues la mayor parte de los lugares coinciden con el Sistema Ibérico y sus estribaciones, así como el conjunto de Sierras Béticas, junto con Pirineos y las montañas cantábricas.

Tosca aparece, también, en el mapa de toponimia volcánica en Canarias. Sin embargo, en este caso, tosca es un canarismo que se utiliza en el archipiélago para referirse a la ignimbrita, también llamada toba volcánica o soldada, que nada tiene que ver con la calcárea, ni en su génesis, ni en su composición.

Además de tosca, para la realización del mapa de toponimia volcánica en Canarias, se han seleccionado otros litónimos destacados, relacionados con materiales, rocas y suelos derivados de la actividad volcánica, como picón, jable y breña, a los que se añaden otros que hacen referencia a estructuras y formas de relieve de origen volcánico, como volcán, caldera, cráter, fajana, roque y malpaís.

Este mapa resulta muy ilustrativo de la diversidad geomorfológica del archipiélago y revelador, en numerosas ocasiones, de la coincidencia con las interpretaciones sobre la estructura del paisaje volcánico canario.

Así sucede en topónimos de volcanes y cráteres rodeados de otros relativos a depósitos de picón y tosca, con extensiones de malpaís formadas por coladas más recientes y alejadas de éstos, que evolucionan a suelos más fértiles, denominados aquí breñas, topónimo que, casualmente, se encuentra en todo el archipiélago, menos en las islas más despobladas como La Gomera y El Hierro, y que llega a dar nombre a dos municipios en La Palma: Breña Alta y Breña Baja.

Roque es uno de los topónimos más frecuentes en el mapa. Aparece en todo el archipiélago, con mayor presencia en las islas centrales y occidentales. Es, además, el más singular, pues hay que acudir al Diccionario histórico del español en Canarias para encontrar su definición y las primeras referencias con el significado litonímico de monolito natural formado por restos erosivos de la actividad volcánica. Con este significado se usa exclusivamente en Canarias, ya que no aparece en el Diccionario de la Lengua Española, ni se tiene constancia de este uso en ningún otro lugar de habla española.

Reveladora es también, la mayor frecuencia de lugares donde la lava alcanzó el mar formando una fajana en las islas más occidentales y jóvenes. O la mayor concentración de topónimos relacionados con jable (arena volcánica) en regiones áridas y azotadas por el viento, como se puede apreciar en Lanzarote o Fuerteventura.

La variedad de biotopos de España, caracterizados por su homogeneidad de clima, suelo y relieve, también queda reflejada en los organismos animales y vegetales que los habitan.

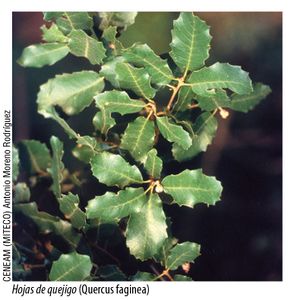

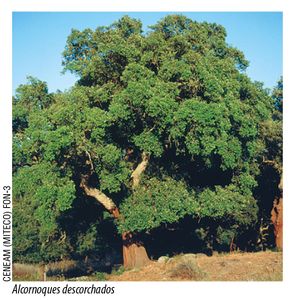

Fitotoponimia. El estudio de los nombres de lugar derivados de nombres de plantas sirve como registro de los cambios en el paisaje vegetal, dejando constancia tanto de las especies existentes como de las ya desaparecidas. Estos cambios se deben frecuentemente a procesos de deforestación o destrucción de la cubierta vegetal autóctona y alteraciones agrícolas, pero también a cambios climáticos. El registro de unas u otras especies hablará de su importancia y dominancia, así como de las lenguas usadas en el momento de su fijación, y su estudio podrá facilitar la reconstrucción del paleopaisaje, de su evolución, y la vinculación histórica de las comunidades locales con la naturaleza.

La vegetación caracteriza el paisaje y es uno de los elementos que condiciona el asentamiento de los primeros habitantes, por lo que denomina frecuentemente los lugares. Los fitotopónimos, especialmente los referidos a especies arbóreas, pueden hacer referencia tanto a individuos o ejemplares aislados, que sirven de hitos o referentes en el paisaje, como a grupos o masas que refieren características y recursos de la zona. Por los fitotopónimos podemos distinguir fácilmente la España húmeda de la seca. Entre la abundancia de especies arbóreas de la península ibérica e islas Baleares destaca el género Quercus (robles, encinas, alcornoques...) por su extensión e importancia, tanto ecológica como económica y cultural. El género Quercus es la base de diversos ecosistemas ibéricos que albergan gran variedad de flora y fauna, y constituyen el hábitat de especies endémicas y amenazadas.

Por ello, el mapa Fitotoponimia. El género Quercus, que muestra la distribución de topónimos abundanciales o derivados colectivos referidos al género Quercus pretende expresar su importancia ecológica, económica y cultural, a pesar de la reducción de sus extensiones.

La dificultad en la representación cartográfica de las especies del género Quercus radica en el uso común de algunos términos abundanciales para referirse a las masas arbóreas de distintas especies. El análisis de los topónimos colectivos o abundanciales correspondientes al género Quercus registrados en el NGBE 2025 ha permitido distinguir tres grupos principales correspondientes a las especies caducifolias o marcescentes más propias de la España húmeda (Q. robur, Q. petraea...), a las especies perennifolias de la España mediterránea (Q. ilex, Q. coccifera...) y al alcornoque (Q. suber).

En sus rasgos generales, la distribución de los robledales, rebollares y quejigales se corresponde con los pisos colino y montano de la región corográfica eurosiberiana en la península ibérica, aunque en función de la latitud, altitud y exposición se pueden encontrar en otros emplazamientos. Es el caso también de los robledales marcescentes de Q. pyrenaica y Q. faginea, que se extienden en sectores supra y mesomediterráneos. Los encinares y los alcornocales son los bosques característicos de la España seca, muy mermados en su extensión respecto a la superficie que de modo natural podrían ocupar. Los encinares presentan una muy amplia distribución en la Península, aunque limitados por los suelos ácidos, los encharcados y el frío propio de altitudes superiores a los 1300-1600 m. El alcornoque tiene una distribución más restringida, pues requiere temperaturas más suaves, principalmente en invierno, más humedad y precipitación que la encina, y suelos ácidos bien drenados. Por ello, su distribución mayoritaria es en el oeste y suroeste peninsular.

Zootoponimia. Conocer la distribución espacial de una especie en el pasado tiene interés ecológico, cultural y de gestión. Se han realizado estudios que concluyen su utilidad en el conocimiento de la antigua distribución de las especies, mayormente en el caso de los vertebrados. Además, la correlación de dicha distribución con distintas variables ambientales susceptibles de condicionar la distribución de las especies permite comprender mejor los patrones de distribución y mejorar la gestión.

En el caso concreto del lobo, ayuda a conocer cómo era la distribución natural sin una presión humana especialmente intensa. La toponimia puede ofrecer una imagen de la amplitud de dicha distribución, una aproximación a la presencia natural pretérita del lobo en la España peninsular. Para obtener una representación fiable de su antigua distribución es necesario seleccionar los topónimos a incluir. El lobo es una especie con alta movilidad. Consecuentemente, los topónimos pueden hacer referencia a avistamientos o encuentros casuales, especialmente cuando el topónimo se refiere a un solo individuo. Por otra parte, la existencia del apellido lobo y otros derivados, posiblemente a partir de apodos o sobrenombres, puede haber pasado a la toponimia a través del nombre de antiguos propietarios o residentes. También hubo que excluir los topónimos costeros que se refieren a los lobos marinos o focas y a un abundante listado de plantas que incorporan la raíz lobo en su nombre vulgar. Por ello, el mapa Zootoponimia. Distribución de los lobos, de topónimos relacionados con el lobo, recoge en las raíces de las distintas lenguas del Estado, los topónimos que hacen referencia al plural (lobos, lobas) y a los lugares de habitación y caza (lobera) y frecuentación (loboso), expurgando aquellos topónimos que no cumplan los requisitos expuestos. La distribución muestra una antigua extensión por la totalidad de la Península, aunque con mayor densidad toponímica en la mitad septentrional. La comparación con la distribución actual del lobo, restringida casi exclusivamente al cuadrante noroccidental peninsular, refleja el retroceso de sus poblaciones.

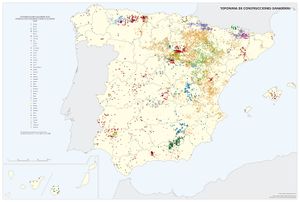

Las actividades agropecuarias se reflejan con mucha frecuencia en la toponimia, indicando la función y el trabajo realizado en cada lugar.

Son numerosos los términos referidos a la actividad agrícola, por ejemplo labrada, rozada y arrotura, o besana, terreno arado con surcos paralelos, del latín versāri con el significado de girar. El pastoreo y cuidado del ganado ofrece una terminología rica y variada. Hay denominaciones que designan un rasgo fundamental del lugar, como la protección en dehesa, defensa.

Otro ejemplo son las construcciones ganaderas, en las que las designaciones basadas en una metáfora o metonimia (sinécdoque) son frecuentes. Algunos nombres provienen del material de construcción (majada, de malla, o tenada, de madero) y otros de la actividad realizada en el lugar (aprisco, de apretar, o paridera, de parir). En esta cartografía, los términos genéricos estudiados cumplen los siguientes criterios: las construcciones ganaderas son aisladas (abiertas como un corral o cerradas como una cuadra); no se recogen construcciones dedicadas a vivienda, aun cuando pueda recogerse el ganado en su interior, lo cual excluye términos como bomba, cabaña, choza o palloza; se han excluido también los términos de entidades geográficas como parajes, que suelen contener referencias a otras actividades, en este caso agropecuarias. Se recogen pequeñas construcciones con estructuras más o menos estables, creadas especialmente para recoger el ganado o para el cobijo temporal de los pastores, aunque algunas, con el devenir del tiempo, han pasado a convertirse en vivienda, como las bordas. Para la elaboración de este listado de términos, se ha contado con la colaboración de la Comisión Especializada en Nombres Geográficos y su grupo de trabajo, donde están representadas todas las comunidades autónomas y organismos competentes en materia de toponimia.

Es interesante comprobar cómo algunos términos genéricos son iguales en varias lenguas cooficiales, por lo que tienen una elevada ocurrencia y normalmente una amplia dispersión por el territorio, lo que permite ver cómo el origen de estas lenguas es común; casos de este tipo son términos como corral o corte, ampliamente distribuidos. En otros casos, el término solo es propio de una lengua, lo que se comprueba por su concentración en un área determinada, normalmente con lengua cooficial propia (por ejemplo cortello, saletxe), demostrando la particular evolución de la toponimia, y por lo tanto de la lengua, en esos lugares determinados. Otra forma que permite apreciar las similitudes o diferencias que existen entre las distintas áreas lingüísticas es comparando aquellos términos que comparten la misma raíz (por ejemplo corral, corralada, corralet), que cuentan con un significado similar, pero que se han adaptado a la lengua materna de sus hablantes. Por ello se han representado separadamente, para apreciar mejor las áreas donde se encuentra su toponimia asociada.

La ausencia de términos en determinadas áreas no significa que no exista un léxico local para estas actividades. Caso especialmente significativo es el de Canarias, con una rica terminología (alar, gambuesa, boro...) que, sin embargo, no aparece reflejada en la cartografía. Por otro lado, la escasez de topónimos relativos a construcciones ganaderas puede responder a la existencia de poblamiento disperso que favorece que el ganado pernocte en cuadras edificadas junto a las casas de los ganaderos, a la preponderancia de la agricultura (extensiva o de regadío) en detrimento de la ganadería (estabulada y desplazada a grandes granjas), o a la desaparición de estas frágiles construcciones por el desuso, el deterioro ambiental y la falta de valoración del patrimonio rural.

La representación de estas actividades agropecuarias se ha dividido en dos mapas. En el mapa Toponimia de construcciones ganaderas, se recogen los términos que aparecen con mayor frecuencia y en el de Toponimia de construcciones ganaderas. Genéricos con escasa representación los que figuran con menos frecuencia pero que no conviene descartar por su singularidad. A través del estudio de las construcciones ganaderas es posible conocer qué tipo de actividad se realizaba en ese lugar y también deducir el tipo de paisaje en el que se sitúa. Por ejemplo, en una zahúrda se encontrará ganado porcino, un abrigo estará situado normalmente en un lugar que orográficamente favorezca el resguardo, una braña se localizará normalmente en zona de montaña y los invernales serán más propios en las zonas donde el clima sea brioso en invierno.

A la vista de estos mapas, quien los lea puede hacerse múltiples preguntas: ¿los términos que le son más familiares son los más frecuentes en su ámbito geográfico?, ¿en qué zona se localizan los términos más desconocidos?, ¿le sorprende la localización de algún término? No cabe duda de que la toponimia está viva y, aunque las tareas de normalización y oficialización son fundamentales, las personas son la pieza clave que impulsa este cambio, por eso los canales de comunicación del IGN siempre están abiertos ante cualquier consulta o sugerencia de la ciudadanía (https://www.ign.es/web/ign/portal/menu-contactar).

Descarga versiones anteriores del tema en PDF: 2019

En la página Libros Digitales del ANE puedes descargar la obra completa España en mapas. Una síntesis geográfica.